chiudi | stampa

Raccolta di articoli di Gian Piero Stefanoni

[ LaRecherche.it ]

I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*

- Letteratura

L’opera intrusiva ed eversiva di Ivan Pozzoni

Nella sostanza della considerazione critica di fondo, da animale politico quale principalmente è, quella della spersonalizzazione, della evanescenza di uno stato dell'arte bloccato e per "disinteresse" reale da parte anche degli stessi addetti ai lavori (lettori compresi) e per la crisi di un'estetica moderna (anche per le baby avanguardie di questo inizio secolo) la cui "egopatia d'artista" ha motivo, nel ritroso dell'analisi, nel passaggio che va dal medioevo al moderno. I nomi quelli illustri di Dante prima , ontologia estetica, e Cartesio poi, ontologia teoretica. Di qui, anche, quel dominio dei lirico-elegiaci cui è imputato la paralisi di una visione che rimanda sempre a se stessa, di un mondo giammai interrogato ma sterilmente compianto. Il lettore di cui sopra viene allora da Pozzoni strattonato, polemicamente interrogato nella modalità- nell'abitudine- della sua stessa fruizione. Dunque è il rapporto tra arte e cultura che a partire, e a ripartire da questo viene smontato in una denuncia che è anche denuncia di esclusione sociale. Questo a proposito del saggio che consigliamo per l'urgenza delle sue proposizioni (la forma della esperienza estetica come forma dell'esperienza del mondo), i testi poetici altrettanto roventi tra citazionismo, sovraffollamento di input e grammelot di tante anime diverse attorno al centro di un dire che ha nel suo stesso patire tutta la rabbia e la malinconica solitudine del moderno, di un uomo il cui balbettio non è nemmeno più residuo di affermazione ma imploso insulto. Non quello di Pozzoni che, seppure a tratti nel rischio del ristagno tra i demoni di cui è ossesso (il sistema editoriale tra servitù e conventicole, per dire, cui va tutta la sua opposizione d'ariete), sa di ciò che uccide fieramente e incisivamente rammentare, e allora colpire laddove la società non dà risposte. Buona e urticante lettura allora, noi, a proposito di versi partiamo da questi:"Pensare inquietando, a vicenda, le nostre inquietudini".

Id: 3693 Data: 12/06/2025 15:57:27

*

- Poesia

Maria Lenti, Segn e artaj/Segni e ritagli

Parlavamo all'inizio di geografie in interni ed esterni di spazi da cui nel ritrovo dei propri appunti confermarsi in quel sì al mondo che seppure nella fatica hanno nei ripetuti affacci, nelle ripetute discese il senso di una condivisa e partecipata aderenza. Finestre, diremmo, e non solo dalle sue, di Maria, dalla limpidezza del mare, a chiamarci, a trascinarci se il tempo è bello, e palazzoni che si vedono e non si vedono, da quel tavolo nel giorno che poi nell'appuntare si fa scuro, con "nom e cognom, la nascita e la mort" (con "nomi, cognomi, la nascita e la morte"). Sembrando dirci così che è la vita a scriverci, non noi, nella sapienza di un divenire cui noi possiamo, dobbiamo solo accompagnare, pure in quel solo giocandosi l'esatta misura di un'esistenza mai rimandabile se non se ne vuole la rovina. Così se come da proverbio "l’ann è lungh e i giorne èn fitti" ("l'anno è lungo e i giorni sono fitti") e il respiro tra consonanze e dissonanze sovente sembra mancare pure la preoccupazione di Maria, da sempre soprattutto etica, civile e morale partendo questa volta dai piccoli ritorni, semplici, intimi, familiari che fanno cari alla vita è nella sua riaffermazione laddove la radice è recisa, dove anche il naturale invecchiare si fa richiamo, per quegli uomini, e per quelle donne cui non il futuro ma il presente è negato. Urbino allora non si fa borgo chiuso, storia chiusa ma strada aperta a quel riapprendere in cui è tutto l'appassionato umanesimo di un sentire che ancora sa guardare ed apprendere se nell'apprendere è l'ispirata grazia dei ritrovamenti e degli incominciamenti.

Piccole o grandi lezioni di un quotidiano che può strattonare ovunque, come tra bancarelle ad esempio, al mercato dalle parole del giovane laureato nigeriano:“... per imparare l’altro/bisogna dimenticare ciò che si conosce”. O quel che si conosce ripensarlo, come l'amore in queste pagine così tanto riaffermato tra le pieghe dei ricordi e delle ossa, come le parole, di tutti i giorni e della poesia stessa cui la Lenti ben si avvede dai moniti di un tempo che va cancellando uomini e cose. Gaza, il conflitto tra Russia e Ucraina, la demagogia della informazione e della politica ma anche la deriva di una lingua, del dialetto stesso che non tiene più il passo già questo potrebbe bastare come risposta che dà a noi e a se stessa l'autrice al perché dopo aver appreso tanto dover poi partire per un viaggio che non si conosce. La morte, come la vita resta infatti una semina, smussata, resa, passata come un testimone, che non c'è eco ma riaffermato sguardo come quello che in questo libro risale dalla seconda splendida sezione in cui la Lenti traendo ispirazione da testi poetici di autori antichi e moderni (magistrale quella dalla catulliana "Odi et amo") reinterpretandoli in realtà va a reinterpretare tutti noi, e lei con noi, nel dominio di una nominazione che non avendo confini rompe le onde di un mare che non ha ultime spiagge. Ma abbandoni, come nella rivisitazione di Adonis, nel cui fragore la parola stessa (Aleixandre) può farsi bevanda di luce, spazio di labbra che nel ripetersi le generazioni fanno infinite.

Rima difficile, difficile illimite che pure non ha sorpresa se già in precedenza dai piccoli spazi del suo bussare, lo specchio, ancora, sempre, è quello dell'amato, corregionale, Leopardi:"dal terrass dalla finestra/molti arbusti di ginestra:/sent l'odor, vegh el color/.. Leopardi, el su bel fior"("dal terrazzo, dalla finestra/molti arbusti di ginestra:/sento l'odore, vedo il colore/...Leopardi, il suo bel fiore"). Nella vita che si accorcia la vita ci prolunga perché si incarna, indovinato ciclamino che dal davanzale dato rilkianamente indovina il suo colore. Freschissima, profumatissima Maria che in questo dono ci rinnova.

Id: 3590 Data: 06/02/2025 11:18:59

*

- Poesia

Sopra alcuni inediti di Nina Maroccolo

Ogni manifestazione artistica nella Maroccolo, nel costume sapientemente e asceticamente riportato nel rigore e nel cammino di un monaco che si sa e si cerca nel trasfigurarsi misericordioso degli elementi di una terra amata, sofferta e richiamata in tutto il suo incandescente stupore (e mai nel vezzo fine a se stesso come di tanta espressione di questo millennio all'inizio). E nel fuoco allora per quel che nel passaggio della carne è dato, un passaggio profondamente e teneramente umano, e perciò nello strazio, anche, per quanto proprio d'umano- sovente troppo, sovente sempre- affilato nella perpetuazione degli sfregi. "Dove l'erba è premurosa" però, nell'indicazione della direzione, come puro spirito varcando il ponte (con lei e con Campana come da rimemorazione), nel lavacro prima però non necessario ma in sé benigno, in sé vivo nella detersione delle/dalle ferite. L'arte allora come fuoriuscita dell'anima dal bozzolo, finalmente "farfalle giammai effimere". Come non effimero nel secondo testo (corredo alla prima pubblicazione avente al centro la figura di Anna Franck) l'amore, di compagni, di uomini e donne nella tensione di se stessi, dove la vita e la morte (che è di ogni giorno) chiamano insieme a dirsi. Ecco qui Peter il gemellino d'anima della Franck, nel bozzolo di cui sopra, nel pensarsi e nel cercarsi di un maschile e un femminile di un Dio che in loro si risolve nella casa celeste della grande anima che subito li ha se il pensiero di Dio in loro è già Dio, nell'elevato discendere negli inferi poi di quel secolo breve. Dio allora consorte l'uno dell'altro, l'uno nell'altro consorte nel rovescio di un Dio che in loro si salva. Ed infine "L'antilope", "parabola sapienziale, simbolica e allusiva, facente parte di un massiccio, strepitoso incunabolo tuttora rimasto inedito"così come presentato da Plinio Perilli nella cura dei tre testi e nella forma degli jàtaka, parabole sapienziali che "chiedono agli animali qui evocati di antropomorfizzare a perfezione i vizi e i caratteri degli uomini" (ancora Perilli). Non abbiamo altro da aggiungere se non invitare alla lettura e all'approfondimento della scrittura e dell'opera di una donna che ancora molto avrebbe avuto da chiedersi e dirci. Ciao Ninetta.

Id: 3390 Data: 07/06/2024 09:12:46

*

- Poesia

Su alcune poesie in dialetto milanese di Giovanna Sommariva

Id: 3203 Data: 04/11/2023 12:06:56

*

- Poesia

La poesia in tabarchino di Mariatina Battistina Biggio

Id: 3193 Data: 23/10/2023 17:41:48

*

- Poesia

L’universale insularità: Oliver Friggieri e la poesia

Non a caso nell'unione di mitologie e cantari di riferimento prettamente mediterraneo e cadenze d'ascensione biblica, la fuoriuscita, forse più che necessariamente simbolica ma anche drammaticamente reale (vedi tra l'altro l'angosciosità del dettato nel romanzo La menzogna, l'opera in prosa senz'altro più riuscita) è nella dualità uomo-donna perseguitata in quell'unità di fertile libertà, e desiderio, in quanto eversiva nell'audacia della reciproca domanda (ed evocatrice dell'ignoto in quel timore così evidentemente maltese venendo dal mare). La diversità dell'amore di qui come possibilità di riscatto, nella naturalità di un motivo rigettato perché misconosciuto su un pianeta disperso nell'incontrollato vigilare del sentimento. Ed allora se come più volte è stato sottolineato, e ribadito con orgoglio dallo stesso Friggieri, il carattere ulissico dell'uomo da lui raccontato, del naufrago, dell'itinerante perpetuo archetipo dell'umanità tutta, l'essere in un tempo cui tante scoperte scientifiche hanno reso più solo se non triste ed estraneo a se stesso, il viaggio assume il carattere di una dispersione che ha nell'indagine metafisica e divina il volto quasi fantascientifico di una terra senza più cosmo o di un cosmo ("universo sempre in odio di sé") pietrificato nella propria angoscia (in un avvicinamento, potremmo dire nell'azzardo dell'accostamento, con alcuni presupposti, di perdita, di panico con l'Aniara di Martinson nella connotazione di una poetica in assoluto più che moderna, più che europea). L'amore dunque a dar luce come solo depositario del carico, e carico esso stesso di una condizione umana al collasso, di una terra e di un mondo che solo dalle piccole e silenziose spinte di una coscienza dapprima individuale, singola nella consapevolezza di un'oscurità del percorso costellato da isolamento, inquietudine, respingimento e dunque da dolore, e poi di risalita a due, può smuovere dalla palude dei propri infingimenti l'intero gruppo umano nella sclerosi di una rassegnata gnosi relazionale e progettuale. Non a caso è il poeta, e il poeta sacralmente e civilmente innamorato, a incarnarne tutta l'urgenza ridandone così memoria e riattualizzazione nella radice della sua promessa. Il poeta allora come figura di un infinito cui il cuore dell'uomo avverte tutto il richiamo, e la spinta ma anche la propria chiusura a fronte delle paure di cui non cessa di essere ostaggio. Al canto delle malie (di nuovo Ulisse) da terra il contraltare è quella di una musica che se ne faccia insieme ora evocazione ora lotta, ora disquisizione nella possibilità del desiderio di sciogliere a sé nella continuità del legame, e nel proprio nutrito stupore, i motivi antichi del proprio cercarsi. Eppure, nel segno di una rabbia che continuamente alza il tono nei confronti di una realtà chiusa nella sua inaccessibilità, è la malinconia piuttosto a predominare in queste poesie nella consapevolezza e dunque nella vanità di uno scontro con un qualcosa che sovrastandola e superandola tende ad annullare la condizione umana nelle sue indifferenze, in un tratto (certo non sorprendente dato lo sguardo alla tradizione lirica del nostro paese) molto leopardiano del poeta di Floriana.

Ma in Friggieri la tentazione del nulla non vince, risolvendosi nella forza di una fede, quella nel Dio cristiano dei padri cui con umiltà, perseveranza sa rimettersi senza essere arrendevole bussando nella infinita frammentarietà del limite, del dubbio tra eventualità e provvisorietà là dove la vita si piega, e si paga, nella restituzione di se stessa. Interessante è allora riportare quanto da lui sottolineato a proposito di questo legame cui il verso si fa proposizione:" La morte, l'amore di Dio vivo e nascosto: sono i miei più vivi punti di riferimento da cui non sono mai riuscito a liberarmi. La morte come eventualità assoluta, l'amore come legge della coscienza in netta contrapposizione alla morte, e Dio come il senso supremo: sono tappe di un unico itinerario. (..) Il dubbio ha anch'esso una sua certezza. Forse la poesia stessa, ambigua, ambivalente, è l'espressione del dubbio, con cui si continua a vivere e a sperare". Tenendo altresì a sottolineare che se "la certezza è soltanto divina" pure, però, dell'uomo è il suo sapersene portatore nell'espressione di una solitudine che non solo ha nell'amore, e nell'amore in tutte le sue accezioni, la sua risoluzione ma anche la sua direzione al centro di un sistema di elementi che ha nella natura il suo compiuto divenire e il suo riferimento. Un tema questo a lui caro, l'uomo a rischio nel contrasto con un ambiente che non sa più ascoltare. La terra allora come patria comune che chiama alla vita con parole di madre ma anche di colomba ora nell' illuminazione ora nel timore di prender grano dalle nostre mani nella metafora di uno spirito combattuto. Così è nell'intreccio sapiente di ispirazioni divine e figurazioni ancestrali, di dettati d'amore e di carne che l'uomo di Friggieri, non cessa di avanzare nel racconto "dei giganti vecchi e degli dei" alla ricerca delle comunanze sepolte dentro anime scoperte a malattie che non hanno sentito arrivare. Ecco perché, Adamo in cerca di redenzione, poeta sotto la croce di un Golgota cui non può e non vuole fuggire nella consapevolezza di una sorte che di lì nascendo là avrà ritrovamento, ha anche nella lotta contro il conformismo della politica, contro la sua deresponsabilizzata se non abusata gestione della cosa pubblica il motivo del suo contendere, come già ebbe a dire Bruno Rombi nella prefazione a La voce dell'onda.

Un versante questo evidentemente non scisso dall'intreccio di una poetica che ha del vivere la logica di un esserci nella costruzione e nella costruzione in comune ma il suo più compiuto riflettersi che trova i suoi atti d'accusa nella impossibilità della scrittura della storia sepolta nelle sue piccole patrie, nei sepolcri inaccessibili di un potere nelle cui forme a crescere è solo il senso di separazione e solitudine sociale. Così di grandi e piccole guerre è fatta questa poesia nel cui rosario di presenze e memoria a dirompere è l'incisione dell'uomo a restare nel prestarsi non nel contendersi, nel servizio allora a rompere quell'istinto di dominio, e morte che pure gli appartiene. Paradigmatico allora appare il lungo testo "I salmi di Budapest" (in La voce dell'onda) dedicato all'amico Papp Árpad, il poeta ungherese che ebbe a lavorare con lui all'Università de La Valletta. Si tratta infatti di una elegia in sedici movimenti in cui nella rievocazione dei fatti di Budapest del 1956 il dovere di resistenza al male, di sua testimonianza, si fa monito al perché di un campo nella fecondità del germoglio solo nella capacità quotidiana di proporsi e rialzarsi là dove nella dignità del reciproco riconoscersi e sostenersi "nessuna falce può arrivare". E dove piuttosto, ("La mia favola di Badaconj", ancora sui fatti d'Ungheria) come nel racconto del poeta della promessa compiuta del sole "sceso a sciacquarsi ", e a sciacquare il sangue, la sazietà della terra, di mandorle e d'uva, di "ogni desiderio" si fa nella fatica condiviso paradiso. Per quanto però a restare, come nel significativo autoritratto in poesia "Il poeta e il politico"(ancora in La voce dell'onda), è nella lotta tra le due figure, nel pungolo tedioso del potente l'estrema difficoltà della parola a scavare, a comprendere ad estrarre"granito dal cuore duro", nel rischio di una sua estinzione a fronte della minaccia dei suoi avversari. Torniamo allora al cerchio di una solitudine che ritorna, di un destino di cui il poeta, uomo tra gli uomini non può che esserne cantore nella consapevolezza di uno stato che come lui stesso ebbe a ricordare non è storica, geografica ma esistenziale e dunque universale. Da uomo e scrittore di forte impronta spirituale, nella ferma convinzione che è in Dio la spiegazione e il senso di ogni la poesia allora trova nell'intreccio di fede, storia e politica la sua metodologia nell'ansia di spiegazione dell'essere, e del suo assurdo. La vita infatti, come ebbe a sostenere con forza "deve essere anche raccontata, vissuta come coscienza e sentimento e non soltanto come esperienza, una schiera di fatti. Ecco perché il mondo ha tanta urgenza di poesia oggi, proprio perché la non-poesia, l'aggressione, la violenza, l'apatia hanno dominato l'uomo e l'hanno trasformato in una macchina, in un oggetto". Storica allora resta la forma del suo raccontare Friggieri riuscendo con magistrale sapienza a mantenersi moderno tra la classicità dei suoi riferimenti e la coscienza antica delle voci dell'isola giungendo a misurarsi nella fase finale della sua produzione anche con l'haiku. Ed allora proprio con uno di questi lo andiamo a ricordare e a ringraziare nel ricordo di un uomo che sapeva nel piccolo la sacralità e la continuità della risposta:"Non trovi Dio/nella cattedrali se manchi di cercarlo/ in una formica".

Id: 3135 Data: 16/06/2023 16:47:34

*

- Letteratura

Lorenzo Spurio e la sua Sicilia

Vogliamo con piacere segnalare l'ultimo lavoro del poeta e critico marchigiano Lorenzo Spurio. Infaticabile promotore culturale (su tutto in qualità di presidente dell'Associazione Culturale Euterpe di Jesi), già attivo nella scena letteraria del nostro paese da diversi anni, e con numerosi riconoscimenti e apprezzamenti per la solidità della scrittura e del pensiero nonostante l'età così giovane (è del 1985) dopo le fatiche sull'amatissimo Lorca ci presenta oggi all’interno del Gruppo Letterario Culturale Edizioni (G.C.L. Edizioni) di Pulsano (TA) diretta da Gian Carlo Lisi questo prezioso intreccio di saggi, articoli, interviste e testi critici composti negli anni su alcuni classici siciliani tra poesia e narrativa (e non solo andando a terminare le sue analisi su alcuni aspetti di autori più recenti). Nel ponderoso numero di quattrocento pagine il libro (ordinabile in tutte le librerie on line), che va a inaugurare la collana "asSaggi" dedicata esclusivamente alla critica letteraria, Spurio visitatore e frequentatore appassionato dell'isola ci offre un quadro complesso e particolarmente esaustivo (ma ovviamente non definitivo) di una delle letterature più significative non solo del nostro paese data la vastità e la moltitudine delle sue naturali sfaccettature. Come da titolo, "Il tuffo di Colapesce", che prende nome dalla leggenda marinara di Messina, il suo è un affondo tra i temi e gli autori che più tra gli altri hanno caratterizzato anche nel versante civile questa scrittura così densa, come da vicende storiche più che uniche, di richiami e interrogazioni di modernità e ancestralità al tempo stesso. Basta dare una scorsa ai nomi qui dissertati con perizia per comprenderlo, da Sciascia, Brancati, Vittorini, Tomasi di Lampedusa a Dolci, Impastato, Maria Saladino, dal grande vecchio della poesia Buttitta fino alla corto poesia italiana di Antonio Barracato e Dorothea Matranga, alla poesia sculturata di Giovanna Fileccia, al trinismo e la “scalenata” (Rosario Loria). Un lavoro che va a confermare l'anima barocca dell'autore marchigiano, non nuovo nel suo innamoramento della Sicilia ad un omaggio che già vide infatti nel 2019 la sua cura di un' Antologia di testi di poeti siciliani partecipanti ad alcuni reading organizzati proprio da Euterpe nell'isola. Anima cui davvero nulla sfugge, dalle anime così diverse del carissimo Lucio Zinna e del folletto di Lipari Davide Cortese, di Emilio Paolo Taormina, per dire, e del poeta catanese Antonino Bulla. Una dimostrazione di competenza e amore davvero infaticabile.

Id: 3107 Data: 17/04/2023 16:51:11

*

- Poesia

Fernando Della Posta e la poesia in dialetto di Pontecorvo

Id: 3105 Data: 14/04/2023 11:26:10

*

- Poesia

Cesare Viviani e la parola dal limite

Id: 2936 Data: 22/04/2022 15:30:09

*

- Poesia

Plinio Perilli e l’amore (la vita non lasciata sola)

La creaturalità votata e nata all'amore nel dovere di essere felice che gli viene dal bene della vita stessa, immagine del Sommo bene che l'ha partorito, Dio d'Amore appunto a cui guardare nella meraviglia d'origine del quotidiano, d'ogni quotidiano: è questa la direzione di una poetica che si è rivelata negli anni tra le più originali del nostro paese. Così il dialogo di Perilli è sempre tra cielo e terra, nello slancio d'elevazione di un ritorno che però si compie e si incarna sulla terra a partire dal suo incontro con l'altro e con l'altra. L'amore allora nella relazione ora accesa ora in disputa dell'uomo e della donna, luogo centrale di una riflessione che unisce in sé accenti più diversi (dai rimandi ora vicini alla filosofia, ora all'arte, ora alla storia trasfigurati magistralmente in esperienza lirica) ci appare non solo nell'esclusiva di un rapporto apparentemente chiuso ma come atto d'apertura, come educazione al mondo cui la tribù umana, la condizione umana votata alla costruzione si costruisce nel senso dell'appartenenza e del riconoscimento reciproco. Il gioco della storia, il gioco delle generazioni, eticamente, sacralmente diremmo passa da questo. Dunque non poesia d'amore quella di Perilli, o almeno non solo, ma poesia della storia nella sua definizione dal basso, nello slancio e nel contrasto di un' unione sempre in discussione ma raccolta nelle sue più vitali aspirazioni. Un "Museo dell'uomo", come da sua definizione, in cui in un unico volto si raccorpano tutti i visi degli uomini e delle donne che ci hanno preceduto (si veda il testo "L'inno sommerso"). Così se la poesia ha il senso di riconoscere all'uomo ogni giorno il proprio miracolo, pure ha il dovere di preservarne il dono nella misura dello sguardo e del cuore sempre riportati a quell'equilibrio che viene dal "restare", dal porsi di una presenza che è narrazione comune di un comune limite, certo, ma anche di una comune grandezza. Grandezza e prossimità, ripetiamo, testimoniate eticamente, civilmente non solo nei tanti versi di una condizione calpestata e offesa nelle sue storie, contemporanee e passate, grandi e piccole ma soprattutto accompagnata nella espressione più viva e accesa di dignità e bisogni. Ecco allora, in ordine sparso, la memoria delle carceri, di Genova e l'Aquila, degli sbarchi d'albanesi in Italia e della guerra del Golfo (a riprova di un canto che viene da lontano), di una Terra Santa eppure divisa, delle violenze quotidianamente e reciprocamente perpetuate tra noi nella rappresentazione di un'anima recisa e colpita direttamente nella sua costruzione appunto. "Preghiere di un laico", prendendo ancora a prestito un suo titolo, a farsi rosario pertanto di una sacralità custodita nel suo naturale diritto alla vita nell'espressione dell'amore. L'amore, ancora, perché a questo il dettato di Perilli sempre torna e sempre, nel suo slancio ora ascendente ora discendente, pienezza di una luce che va a rivestire quel nulla che è il mistero di tutti; volto dunque che in ognuno attende rivelazione e che l'altro, a partire dall'amato, come più volte ripetuto, porta in luce nel suo accadere, essere in noi. Questo è il dono, la parte necessaria reclamata già, da subito, dal primo uomo, da quell'Adamo disteso (si legga l'omonimo testo) nel sentore di un battito che viene solo dal levarsi e dallo stare in due. L'unione dell'uomo e della donna è quindi un "restare" rispondendo alla direzione possibile dell'essere data dall'altro, da questo autore investigata, innalzata, cantata nella forma del cuore come spira e potenza di un Divino ed un umano che si sommano e si sovrappongono, perché se "c'è un Dio nell'uomo" pure Dio nasce nell'uomo in un dialogo, in una tensione che entrandoci in cuore, appunto, ci salva Cuore per dirla ancora nei suoi versi. Maturità di una coscienza che tocca i vertici in alcuni brani ancora inediti in cui il patire dell'amata è trasfigurazione della croce in somma "all'umile pena umana". "Croce binaria" allora, ancora da omonimo testo, entro una Roma seppure incupita dai secoli partecipante dall'ombra all' adesione affermata delle due croci, l'umana e divina, ma anche inquietamente, teneramente delle due umane, quella da pregare (lui) e quella da vivere (lei) nel carico di una medesima condizione. Il percorso però nasce da lontano, nella costruzione (è bene ripeterlo questo termine perché indice dialettico di una spinta basata sulla logica valoriale di un divenire interrogante) della vita come costruzione dell'amore entro una narrazione vincente e libera dai ristagni delle forme poetiche all'inizio degli anni ottanta, dalla destituzione di una parola priva di rappresentatività come ha avuto modo di ricordare bene Giorgio Linguaglossa sottolineandone la novità nella rivalutazione del piano del "quotidiano" entro una "colloquialità" oggettiva e argomentativa. Di qui la capacità di "restituire alla poesia del quotidiano una metafisica del quotidiano"-ancora Linguaglossa- grazie alla "rappresentazione dell'amore giovanil-borghese della nuova generazione". Ne "L'Amore visto dall'alto" e in "Ragazze italiane" (rispettivamente del 1989 e del 1990) infatti il racconto dell'amore e delle figure delle giovani donne nella varietà e nella diversità delle dinamiche sentimentali oltre a configurarsi come ha rilevato Giacinto Spagnoletti "come un rapporto sulla vita" e "storia sociale" (Paolo Carlucci), si rileva nell'epoca del post-sessantotto (nelle rivendicate conquiste dell'universo femminile) illuminata inchiesta sui (mutati) rapporti tra i generi innalzata però nella profondità di una passione che nel dolore anche rivendica il suo pieno e generoso attraversamento. Nelle scosse dello spirito, nell'affondo del corpo così Perilli non perde mai di vista l'urgenza di fondo che spinge ma condiziona anche l'uomo, quel naturale compimento di sé che solo l'amore può finalmente liberare e condensare nel mondo. Mondo allora che si presenta come specchio e campo di una prova ora nella rispondenza delle reciproche fecondità ora delle sue reciproche recisioni cui la poesia nel suo dovere di "restare", di ricordare l'umano si intreccia fiorendo dalla carne come seme di un petalo che non teme la notte ma l'abbraccia, la illumina, la piega al suo salmo come nei 365 componimenti di "Petali in luce" (1998), vero e proprio romanzo in versi, che col già citato "Preghiera di un laico" (1994) va a formare un piccolo, sommesso grido di pubbliche e private aspirazioni, di pubbliche e private morti e rinascite nel senso di un tempo, nel cosmo, cui l'uomo tenta la sua umile e quotidiana pienezza nella grazia di un Amore (Giuseppe Pontiggia) "presentito come vita dell'universo". Così non può sorprendere, fin dal titolo e in quell'immagine che va a descriverlo nella copertina da Chagal, l'ultimo approdo della poesia perilliana, quegli Amanti in volo (2014) in cui tutta una poetica più che trentennale va a raccogliersi nell'umore di una esistenza nel suo sogno d'arte- e a due- finalmente ristabilita. Perché qui, in queste pagine avviene lo scarto in cui lo scatto delle opere precedenti completa il suo cerchio nel dialogo come detto con la storia e con se stessa, con i suoi artisti da cui nella rotazione, nella forma del quadro, secondo un' incisione pittorica del verso, sa investire il lettore di una ambizione del cuore nella tensione riflessa- e per questo- compiuta delle sue tante anime. Delle sue grafie nell'arco di racconto con i diversi autori- e pittori- che lo hanno, ci hanno intrattenuto nel tempo formandoci e informandoci anche loro all'alfabeto sempre avanti, sempre moderno dell'amore (tra cui Rilke, Trakl, Novalis); dei suoi tanti colori (a cui dedica uno dei testi più significativi "I colori e l'Amore") nella forza di una parola che ha nell'umiltà e nella determinazione dell'ascesa il prisma di una ricognizione capace di riportare e consegnare storia e contemporaneità, uomo e donna non più nella separazione ma alla soglia di un cielo ricongiunto da cui pare sprigionare come da un grande calembour tanto intenso, divertito, graffiante e interrogante, supplice immaginario del nostro più grande novecento cui Perilli nella dovizia d'intellettuale e d'uomo appartiene. Questo volo nella consegna sinestetica delle sue passioni e delle sue ragioni, che ha infine il senso, a proposito ancora dell'Adamo disteso, di una creaturalità ristabilita perché rispondente a quel Soffio di vita che dalla polvere lo ha tratto al corpo e dunque all'anima (nella continuità di una creazione nata per una condivisa espansione), ha il valore di una riattualizzata metafisica. Di una parola che scavando dal basso di una modernità intemperante e ferita ha saputo raccontare l'uomo dal centro della sua più antica separazione, quell'Amore d'origine cui la terra nella forma dell'amore, nell'unione dei suoi uomini e delle sue donne non smette mai di tendere e rappresentare. Per questo, a ragione, quest'opera può esser definita in toto come Canzoniere d'amore se è vero che l'amore è e resta motivo e motore del giorno, di ogni giorno. Che è ciò che Perilli ha cantato e non ha ancora smesso di cantare.

Id: 2345 Data: 19/04/2019 11:35:10

*

- Letteratura

Vito Moretti, Quaderno degli esercizi

Il Quaderno degli esercizi (1971-1979) appartiene alla produzione giovanile di Vito Moretti che insieme ad altri testi inediti poi confluì per volontà del curatore Massimo Pamio nel volume Una terra e l'altra. Ristampe e inediti. 1968-79 (Pescara, Tracce 1979) ed ora anche in Le case che nen ze chiude (Tabula Fati, Chieti, 2013) dove è racchiusa l'intera produzione poetica in dialetto dell'autore di San Vito Chietino. La sua lettura è interessante perché offre ai cultori e agli studiosi di questa poesia, sempre intrecciata tra motivi individuali e quotidiani e gli interrogativi allargati di una coscienza nel vivo di una inquieta contemporaneità, la possibilità di prender visione della solidità di una scrittura nella sostanza già esattamente matura all'interno di una voce presente e ferma nelle ragioni e nelle ispirazioni interne di un dettato poi pienamente esplicitato negli anni e nei testi successivi. Ed infatti, subito, nel primo testo possiamo imbatterci in una dichiarazione di poetica o se vogliamo nell'orgogliosa pronuncia di un cammino a partire dalle incisioni e dagli spazi che lo determinano. "Da ssopre a stu pendòne"- ci dice- " véde passà ogne delluvie,/e cénere/ e refére" ("Da quest'angolo/ vedo passare/ogni diluvio,/e cenere/ e fantasmi"). Di qui tutto il procedere, disteso in un' adesione quasi complice col lembo natale, è un racconto d'insieme nel richiamo oscuro e malinconico dei suoi elementi- la terra, il mare- in quel germoglio di bene e di pane tenacemente inseguito. Entro un canto nel cui levare non si cercano risposte ma lo scorgere come dal cielo la chiarezza delle cose che restano (l'oscurità diradandosi solo se si ha la volontà di andarla a conoscere come in "Tinghe na chiave") l'ascolto avviene dal basso, nel segno dell'altro, di un'umanità e di una civiltà colta nell'integrità e nel mistero dei suoi affetti e dei suoi doveri. Affermazione dunque di un "pìzzeche de monne" rimesso nella pratica di simbologie e figure familiari ora nel dire di una trasfigurata presenza ora nel rimarco di un pensiero in cui ogni parola "è nu cupirchie/ ch'aripare e métte chiuve" (è un coperchio/che ripara e mette chiodi") là dove l'identità nel rischio del buio richiama al fiorire. Eppure questo incamminarsi ci pare dapprima come la necessaria operazione di un autore nel rivelarsi- nella corrispondenza o meno- al suo carico d'origine. Non il bozzetto allora ma il timbro di una radice, di una voce a sé ascritta nel solco delle sue molteplici forme è ciò che Moretti persegue ed è per questo quindi che il termine "esercizi" risulta riuscito fuoriuscendo la scrittura dalla modulazione- e dalla conta allo specchio- della propria ombra. Il colore è nel chiaroscuro perché nella tonalità di una terra che sa e non si infinge alla vita, raccolta e trattenuta nelle sue logiche, il cuore e la testa nei pensieri che accompagnano fino a sera (prima che il buio s'approssimi e faccia piccoli). Il ricordo ancora vivo della madre scomparsa presto, il rosario della nonna coi suoi grani bianchi e neri, il mondo contadino nelle ansie e le gioie della semina sono solo alcuni dei segni coi quali il pensiero si nutre e procede nella dirittura del percorso. Fondo e baluardo di una coscienza e di uno spazio nei diversi riferimenti che si fa così occasione secondo il tramite della lingua materna della riconnessione del dato biografico "alla comprensione della realtà" nella sua "intimità individuale, alla psicologia della solitudine e alla riflessione sui segni effimeri della storia" come nel 1989 ebbe a rispondere a Vittoriano Esposito a proposito dell'uso del dialetto. Ed è per questo che ne caldeggiamo la lettura: fedele l'arco all'orizzonte, il braccio alla nascita.

Id: 2314 Data: 24/02/2019 10:31:51

*

- Letteratura

- Letteratura

La poesia nella restituzione del mondo...

Questo articolo è stato pubblicato in anteprima sul blog “Alla volta di Leucade”, di Nazario Pardini.

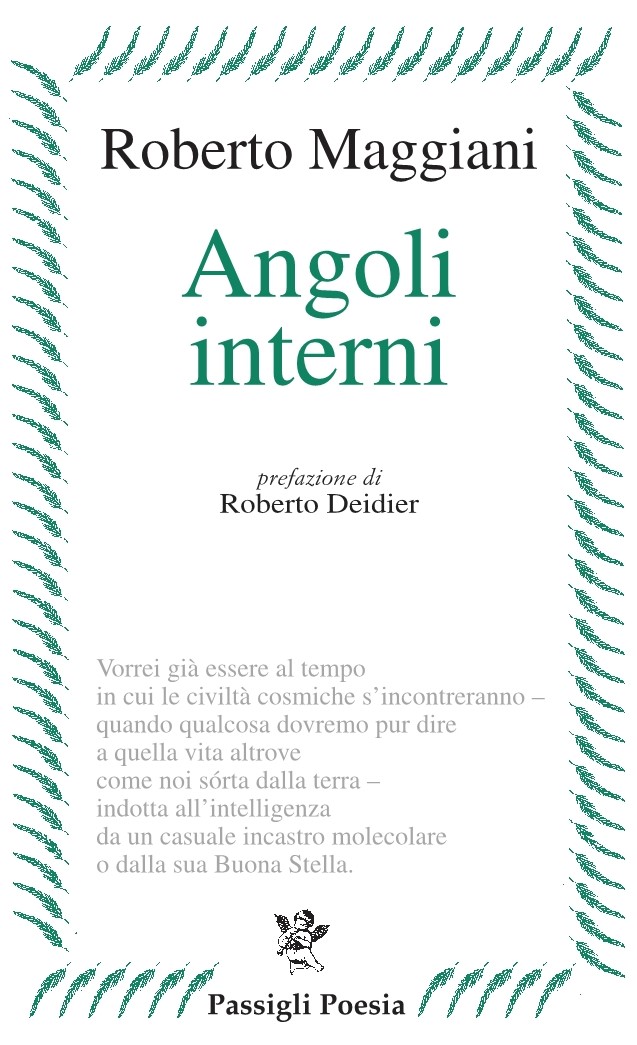

La poesia nella restituzione del mondo delle sue interrogazioni, nelle sue domande inevase partecipi del mistero di creazione da cui nasce è anche ricerca e voce di un attraversamento d’origine che incessantemente preme e determina. In questo crinale tra malinconia per imperfezione di conoscenza e suo generoso, assetato slancio nasce e si muove il lavoro di Roberto Maggiani, forse un unicum nel panorama poetico del nostro paese. Laureato in fisica ha infatti sempre unito nel suo dettato istanze scientifiche di formazione a quelle poetiche nel segno di un’antropologia non svincolata e dal tema, dal riferimento del sacro e a una cosmologia in cui l’uomo, non solo, non è che parte di mondi che attendono nella lontananza reciproche rivelazioni. La sua poesia, in cui al centro è dunque l’umano nelle sue diverse connotazioni, vive allora nell’intreccio di tante lingue a riprova della pluridimensionalità di un’esistenza che gioca a nascondersi ma che pure tra materia e spirito si impone e nutre nelle infinità delle sue corrispondenze. Sono questi gli angoli interni di cui con tanta passione Maggiani ci parla: riferimenti ancestrali che ritornano, richiami di una preistoria della carne, movimenti d’appartenenza il cui significato ci sfugge ma che nell’incontro con l’altro riconosciamo. Perché è infatti l’amore nella forza di una variante che non si determina la lingua di edificazione nei mattoni di un antico esperire che chiede - ancora, sempre - sopravvivenza e ascolto. Così è un viaggio all’indietro quello a cui il libro ci invita nell’asse di un cerchio che ha oggi nelle nostre dinamiche, nelle nostre storie il suo senso. Come Roberto Deidier ci ricorda nella esattezza della prefazione, risale in questo sguardo a un prima cosmico e geologico riportato nelle “ultime proiezioni di una necessità arcaica” la “metamorfosi incessante” di un percorso evolutivo che si tenta di sciogliere avvicinando “l’infinito degli spazi celesti e delle ere geologiche al finito apparente dei nostri istanti”. Qui nella possibile apertura delle infinite durate che dietro si celano, la pietà di un’interrogazione tra logica di scienza e dolenza del limite e dell’uomo nella navicella d’indagine che lo guida. Ed infatti, si chiede, siamo solo uno scarto del Dna, il cervello come risultato di un “lunghissimo/succedere di casuali migliorie” oppure “soffio di Dio”? O ancora, forse un esperimento evolutivo di una civiltà venuta da fuori? “In tal caso Dio sarebbe Scienza” gli viene da rispondere. Eppure ai nostri occhi questo autore apertamente esposto alle ferite delle sue inquietudini ci appare ancora ( nel suo tono tra scienza e tenerezza lirica, come in tensione di accompagnamento a una continua nascita; gli stessi versi molecole di un solo canto che ritorna e in noi si rinnova) l’uomo d’Africa da lui celebrato, da cui tutto è nato sceso dall’albero tentando la sorte nel “fuoco antico” del “terrore e dell’amore”; ancora nella caccia- e alla difesa- allora che improvvisa risale dall’inconscio ma pure sprovvisto dopo tanto cammino della chiave di rivelazione che possa proteggerlo in qualche modo dai furori delle propria conoscenza. Metafora in lui dell’uomo come da origine nella frattura delle sue infinite dispute; le formule, la parola, la preghiera non bastando nella solitudine di un grido che vede e reclama unità nella “fabbrica dei viventi” (“Il corpo ha dentro di sé i corpi/di generazioni e generazioni di uomini”). La stessa conciliazione tra ricerca scientifica e logos divino riesce a tratti, l’una provando a supportare l’altra dove fallisce ma pure nella separazione di chi rivendicando la condizione di una conoscenza libera ha in sé la sofferenza di un abbandono che insieme non lo libera e gli si cela (si legga il richiamo nel paradigma de “La mela”: “Eloì Eloì lama sabactanì”). Il tema della fede tra l’altro è da sempre uno dei cardini di riferimento di questa ricchissima e assai personale poetica, la questione della vita (il senso del nostro essere) al centro della sua scrittura. L’approdo è nella contemplazione analogica di uomo e creato, di uomo fra volta celeste e spaccature della terra (nell’intensità dell’accostamento fra la morte di una stella e quella dell’uomo- in grandezza o piccolezza) riconosciuta nella bellezza di un codice in cui l’equilibrio dell’universo germoglia e ramifica nel valore delle costanti, in cui una piccola, “minima variazione/ cambierebbe il destino del Cosmo”. Ed è una bellezza che arpiona e sgomenta creando un “sottile disagio” nel calore e nell’audacia di un tentare che apre abissi. Un Dio il cui pensiero non interrompe il dialogo, nel cammino di gioia che permette di attraversare il destino e che ha nei bambini (qui celebrati nella figura dell’amatissimo nipotino Pietro) il cuore di un credo che seppur provato dalle ombre ha in loro, nella loro capacità rinnovante la propria missione (Cosa porta un bambino di nuovo al mondo e che mancava alle altre vite si chiede nel rincorrersi della consegna). Ma pure è un Dio a cui non nasconde “dove le stelle rimangono impigliate”, nudo nella cecità e nell’affanno, occhi di Cristo che però al buio racchiudono “diavoli furibondi”. Non più credente nella chiesa e nei suoi riti, cosciente di essere frutto dell’evoluzione ma vicino alla Croce- seppur da uomo, non da cristiano- eccolo allora vedersi brandire “la Croce/ nudo per le strade del mondo/senza più un tempio”. Eccolo, ancora, lo sguardo verso l’alto a riflettere sull’uomo circondato da energie invisibili, da spiriti che possiedono gli spazi delle cose che osserviamo. Il richiamo così è ad accendere le luci in attesa che da un’altra terra fra le stelle simile alla nostra forse qualcuno risponderà (i più antichi abitatori dell’universo probabilmente quelli che della fantasia sanno far materia, capaci rendendo reali i pensieri di estrarre “dalla gioia il dolore” scegliendo “per il tempo che rimane la bellezza”). Di nuovo la bellezza, ecco, giacché da poeta autentico il suo in definitiva è un discorso sulla bellezza (non dimentichiamo che il titolo del suo precedente lavoro è “La bellezza non si somma”) e dunque anche dell’altro, qui incontrato non solo nelle vesti delle figure amate, negli affetti consueti ma fino all’eversione del fanatismo integralista in cui la morte non è “un destino ma una scelta”. Sulla morte allora si incentrano alcuni dei versi più intensi del testo dove il tema dell’abbandono si accompagna fino all’ultimo a quello della conoscenza, a una stizza quasi del perdersi dello stesso sapere, una “disfatta” cui è possibile prepararsi solo senza attaccamenti alla materia giacché “Tutto ciò che non è luce/è vago- anzi- inesistente”, l’universo riconosciuto nella “canzone d’amore-morte/ che il coro dell’umanità/ canta fin dagli albori”. In questo coro che in Maggiani è sempre appello di vita, luminosa dilatazione di gioia siamo così tutti noi a ben leggere le note, gli angoli interni di un canto la cui verità però, continuamente ripetuta da Dio, pochi avendone memoria sanno cantare anche nel buio. In questa direzione la chiusa dunque, nello scatto di responsabilità e orgoglio del poeta che nel suo compito di raccogliere “tutto il Cosmo in un solo verso” si fa carico dalle acque di una vita guardata “dalle profondità della terra”.

Scopri di più: www.robertomaggiani.it/angoli_interni.asp

Id: 2264 Data: 02/11/2018 18:17:38

*

- Poesia

Giuseppe Rosato e l’oscurità del tempo

Raffaelli editore, Rimini 2009.

Quinto titolo in versi nel frentano della natia Lanciano (e di una produzione già vastissima anche nella poesia in lingua oltre che nella prosa e nella saggistica) questo testo si pone nell'arco della scrittura di Rosato come il libro della conta dell'angoscia e della solitudine alla scomparsa della donna di una vita, della moglie, la poetessa Tonia Giansante. Nel momento in cui tutte le cose si fanno vicine e sembrano chiamarlo alla fine della salita, più alto si fa lo scetticismo per la vanità di una esistenza che si è rivelata un'illusione, una fatica da cui gli stessi sogni ne escono storditi, affannati. Il tempo che resta è un tempo di duplici spazi, quello della memoria e della casa, con i suoi fantasmi e i suoi abbagli, e quello dello scorrere di là dai vetri con i suoi fraintendimenti forse ancora più forti. La lotta nella contraddittorietà delle sospensioni è allora tra un desiderio di uscita nel patto con una morte sempre più presente e il desiderio di restare per quanto possibile ancora un poco nel gusto di un esserci del quale però si avverte con prepotenza tutta l'insensatezza. Il dialogo è con le cose, con le presenze e gli affacci di anni dai quali l'occhio, la mente cerca di carpire un riparo, come a ritrovare una grazia, una luce da stanze non più condivise. Perché c'è stato un tempo in cui la bellezza scorreva tra le pareti nel pieno delle rincorse e delle azioni e che ora, svanito, non può che farsi rammarico nella staticità delle ombre e dei portaritratti, delle paure, ancora, nella consapevolezza del buio e delle irrevocabili lontananze. Al risveglio entro un volto in cui stenta a riconoscersi Rosato oppone allora la ferma dignità di una interrogante persistere, di una interrogante dolenza nella nebbia di un avanzare indistinto. Nella consapevolezza come detto della fine del sogno e delle illusioni la stessa figura cara di lei infatti gli appare- e ci appare- ora nella trasparenza di una tenerezza che nel sonno, nel mistero, si fa carezza ora in quella separazione irricucibile ai cui richiami lui, Orfeo al contrario, non credendo, non cede, non gira la testa (anche le parole, i "come se" non aprendo che abissi). Resta quella di Rosato una poesia del dubbio e sull'incapacità umana comunque di andare aldilà delle proprie visibili logiche e dunque di una letizia, di un rasserenamento comunque negato perché intrappolato dentro nubi dietro le quali sovente non è contemplato l'azzurro, negato alla vista e spesso all'anima, come nella bella analogia in "Penzà' ca 'rrète a tutte sta scurizie". Poesia di slanci e di introversioni, che sembra bearsi della vita che dai balconi rimena in casa in tutta la sua antica e votiva pienezza, ecco però la figura del rifugio che subito risale, si affaccia tenendo a distanza il cielo di marzo certamente chiaro ma agli occhi lontano e senza calore. Più caldo il cielo d'inverno nel riconoscimento e nella accoglienza, nel suo dono continuo ed eterno della neve (nel fruscio "a trezzecà' lu vetre", scendendo a mulinelli con "case e cchiese/e file de la luce" a divenire una cosa mai vista), nella misericordia di un chiarore che risponde al bisogno, e alla memoria se poi il riferimento è soprattutto all'interno di un circuito di affetti e legami incancellabili (dei Natali e degli abbracci che stringevano al freddo). Così non ha senso credere di poter scappare, sempre piuttosto il mare, la terra (e qui ci sovviene il Kavafis de "La città") non possono che riportare a casa, in quella casa dove è "tutta la vita tê, o chelu ccòne/de vite addò la morte t'ha landàte" ("tutta la tua vita, o quel poco/ di vita dove la morte ti ha lasciato"). Le riflessioni sul tempo che scorre, come è detto e come è naturale, si uniscono sempre più a quelle sul destino, su un'esistenza che si dilegua nella domanda se davvero è stata e dove va a perdersi. L'inevitabilità della morte come ultimo tempo, come ultima attesa è il crinale tra l'amara considerazione di dover uscire dal mondo stanco e senza alcuna conoscenza dopo essersi spesi tanto per sapere e per capire e la possibilità che di là le luci non si spengano ma passino semplicemente come sulla terra ad un nuovo giorno seppure, ribadiamo, la scrittura di Rosato continui a nutrirsi dei suoi scetticismi, dei suoi dubbi (alla morte in realtà chiedendo solo di dargli il tempo di abituarsi prima di prenderlo). Gli occhi fatti vecchi ma che non si rassegnano pur inseguendo ombre, il libro si chiude con l'intensità e la bellezza dell'ultima immagine: il suo affaccio dal vetro a vedere la neve che scende nel bianco che non gli fa sembrare "ca già/ha calate la notte" ("che già/ è scesa la notte"). Andando a concludere, allora, la dimensione filosofica di cui si è spesso parlato in relazione a questa poesia è confermata in una sapienza di scrittura che sa muovere attraverso le proprie malinconie, le proprie amare certezze riportate all'interno di un andamento che, nel tono secco e diretto del suo avanzare, dà alla struttura del dettato la forma di uno stoico resistere. Ed è questo, o anche questo, che ce lo rende caro.

Id: 2128 Data: 12/04/2018 10:40:45

*

- Poesia

Giannicola Ceccarossi e il suo vento d’amore

Ibiskos, Empoli 2015.

Breve, raffinatissimo diario d'amore per evocazioni, per risonanze di due anime che si cercano e si sanno all'interno di un mondo e di una natura che li comprende come parte del frutto, questo libricino di Giannicola Ceccarossi che va a confermarlo come autore di provata maestria. Ed è proprio la natura infatti, nel suo partecipato richiamo, a porsi come testimone e traccia di una coppia che intesse con lei un dialogo continuo confidando nel segno fertile dei suoi elementi come misura di una aderenza che ha bisogno di attesa e cura e desiderio. La fede nell'intimità dei boschi e dei campi, delle valli nei quali il destino d'amanti cresce e si compie è fede però data per ombre riflesse, per sussurri di piante ed animali che l'attraversano entro un vento sovente presente più per piccole brezze come per assenso divino e da cui lo sguardo muove all'altro per appresa lettura. Così la schiera del creato che affacciandosi li manifesta e sembra guidarli sembra dirci il bisogno di uno sguardo nuovo e per confidenza antica verso un mondo che più non ci parla avendo l'uomo smarrito il codice e insieme la consapevolezza di una creazione stessa che per compiersi necessita del reciproco riconoscimento tra i suoi interpreti. Che infatti entro una compatta unità si muovono nell'alternanza delle stagioni dando della terra il senso di riuscita risonanza tra luoghi, e cuori, nel confidente slancio degli spiriti, innamorati sempre, come i due protagonisti, perché pensati, perché in ascolto nel canto libero che li pronuncia. Eppure, si badi, lo sfondo in cui questi testi si rincorrono non è quello di un Eden ritrovato ma semplicemente il campo di due esseri che nell'intreccio deposti nell'abbraccio disteso dell'amore, dall'amore stesso in quanto tale- ogni arma, ogni velo caduto- sono aperti a quel ritrovamento di sé che non li fa soli nella scrittura di un libro che ogni giorno ricomincia dalla preziosa unicità delle sue componenti. Ed allora, forse, bisognerebbe ricordare tutti gli animali e i fiori e le piante qui a pronunciarsi, a dire delle due anime gli incontri e le parole, i sospiri, i propositi loro affidati come messaggeri e garanti di una passione in continua tensione. Berte, farfalle, uccelli (rondini, ghiandaie, tortore, aironi) tra vigne e profumi di mosto e fioriture, schiere di aranci, viole, mandorli, malva; e poi ancora, pioppi, melograni, lillà, peschi, paulonie, caprifogli, ginestre a comporre la quinta emozionale di una scena ricchissima espressa però come detto nella corposità delle sfumature, dei desideri levati per piccoli trasalimenti, per annunzi che vanno a compiersi per ricordanze, per affacci di memoria che anche tanto splendore va a suggerire. Il tutto poi nella sapienza di cui Ceccarossi è capace nel gioco di brevi versi, di brevi strofe a restituire, a dipingere con tratti molto orientali la pittura di sensi in cui le figure si annunciano, si respirano, si corteggiano ("Quando risuonò la tua anima/- flauto nel silenzio-/ nulla trattenne il mio pianto"- tanto per citare un esempio). Poesia del minuto, del piccolo entro cui nella vastità degli spazi lo spazio si compie, raccogliendosi la parola, l'amore, nel ritaglio di richiami che attendono corpo e pronuncia nella rivelazione del frammento, nell'eco di luce che spazza la polvere; musica, ancora, di una sinfonia dolcissima che ha motivo in se stessa, nel lasciarsi guidare e sfogliare tra allontanamenti e ritorni, tra maturità di presenza e nostalgie di riconoscimento nell'anima mancante. Giacché si può anche non rammentare la bellezza e la difficoltà incontrate ma non scordare la quiete dei ricongiungimenti né la condivisione nel sostegno nella fertilità sempre ritornante, quella "Voce di sole/ che sboccia in un campo di grano", quella parola seminata e senza misura che dall'alto sboccia nella terra (così come giustamente definita da Antonio Bonchino nel saggio introduttivo), nel frutto che appunto, dabbasso, vien solo nel cantico di una reciproca custodia e in quell'assenso dunque al suo Fattore che lo rende infinito.

Id: 2061 Data: 30/01/2018 11:19:34

*

- Poesia

La poesia di Evandro Marcolongo

Nicola Fiorentino, La poesia di Evandro Marcolongo.

Edizioni Casulae club, Casoli, 2016.

Figura brillante di sacerdote e letterato della prima metà del novecento nella terra natale d'Abruzzo (nativo di Atessa ha operato prevalentemente ad Ortona come canonico-parroco fino al 1942 quando fu insignito della dignità di canonico primicerio e dove è sepolto), Evandro Marcolongo ha scontato a lungo, anche nella sua stessa regione, di quella poco conoscenza o credito che sovente la storia letteraria può serbare alla periferia della sua geografia. Una svolta si è avuta finalmente negli ultimi vent'anni grazie a due pubblicazioni: la prima quando nel 1997 grazie all'amministrazione comunale di Atessa guidata dal professor Angelo Staniscia vede la luce Evandro Marcolongo- A chiuse ciglia, una corposa antologia a cura di Teresa Ferri della Università di Urbino (alla raccolta di testi editi e inediti si accompagnano materiali di lettura e giudizi estetici sull'opera) e nel 2015 una nuova Antologia, Evandro Marcolongo- Un poeta abruzzese del novecento (Pescara, Edizioni Tracce) a cura di Giandomenico Mucci e Maria Pia Alleva (la nipote grazie al cui ritrovamento di composizioni sconosciute è stata possibile la pubblicazione). A partire da questo e dalla stessa riconosciuta bassa dimestichezza con l'autore e l'opera, Nicola Fiorentino che dell'Abruzzo letterario è valente e sapiente critico nell'orizzonte e nella storia delle sue direzioni, si è adoperato dapprima a una ricostruzione della fortuna critica di Marcolongo e poi a un'analisi esegetica a partire da alcuni testi. Così nella prima parte il valore poetico di un dettato che si è sviluppato nel doppio binario in lingua e in dialetto risale alla luce grazie alla sottolineatura di incontri e giudizi di merito (ma anche di sottovalutazioni) che hanno dapprima nei nomi di Cesare De Titta, Vittorio Clemente, Raffaele Cauti, Francesco Brasile (che lo salutò come "incarnazione vivente del più puro idealismo, francescano nel sentire e nella veste, poeta classico nella perfezione del verso che, anche, nel dialetto, conserva la sua bellezza"), di Francesco Amoroso nel paragone al Pascoli, quelli di maggiore riscontro. E poi, ancora, quelli di Ottaviano Giannangeli, Luigi Illuminati, Vittoriano Esposito, Ernesto Giammarco e dello storico di Atessa Giuseppe Zulli Marcucci (per la cui sottolineatura nel 1981 del minore riconoscimento nella produzione in dialetto per mancanza di tono popolare- a differenza ad esempio di Modesto della Porta- e dell'importanza con la fede del mito dell'infanzia viene qui ricordato l'importante contributo) fino in ultimo quello di Donato Valli, professore dell'Università di Lecce, nell'evidenza dei referenti culturali e poetici che hanno impreziosito la pagina di Marcolongo (da Leopardi, D'Annunzio, Pascoli, Carducci, i testi antichi e la viva presenza della musica e del folklore regionali, espressione dell'anima popolare- lo stesso Baudelaire nel procedimento sinestetico). È soprattutto però sulla antologia uscita nel 2015 che si concentra l'attenzione di Fiorentino della quale fa una vera e propria recensione considerando l'importanza di un lavoro che ha alla base l'obiettivo "di inquadrare l'autore e l'opera in un approfondito ed esaustivo commento storico-culturale"- come Fiorentino stesso ricorda- "una completa biografia dell'uomo, del poeta e del religioso, con il suo carattere, le sue esperienze e le sue relazioni sociali; ecco il contesto storico nazionale entro cui visse il poeta tra fine ottocento e primo novecento, ecco un'acuta indagine sull'Abruzzo letterario dell'epoca entro cui si colloca l'esperienza letteraria"(Giandomenico Mucci in più facendone una approfondita analisi). La ricchezza dei documenti proposti, con particolare attenzione a quelli in lingua e in dialetto fino ad oggi sconosciuti, abbraccia una gamma di testi che infatti va a interessare anche le canzoni abruzzesi musicate in prevalenza da Antonio Di Iorio (ricordiamo che Marcolongo fu tra i maggiori autori di Maggiolate), le omelie, gli inni religiosi e un prezioso epistolario. La sintesi che Fiorentino trae è quella di un autore padrone assoluto "di metri e versificazione", poeta assai dotto, "esperto di lettere classiche ma ben piantato nell'humus culturale del suo tempo" nell'influsso di autori come Pascoli, Carducci, dei crepuscolari ed anche dei simbolisti francesi (la cui lezione viene filtrata "con vigile senso di equilibrio all'interno dell'imperante forma classicheggiante"). In Marcolongo l'idea della poesia è concepita come "una rimembranza di sensazioni sepolte nel subconscio, di sentimenti, di sogni che riaffiorano nella memoria" ed espressa in questi versi:"Fu la nostra poesia la trasparenza/ di luci ed ombre travedute al sole/ d'Abruzzo. Che splendore! E son parole/ ritmate al caldo d'una compiacenza/ gioiosa..". Tale giudizio critico è suffragato peraltro come accennato dall'esegesi di due testi, "È bella Ortona" e "Fine di primavera (di quest'ultima, oltre che evidenziando le doti metriche a ragione di "un'arte raffinata e ben consapevole delle sue risorse," offrendo una scrupolosissima analisi delle varianti delle sei versioni che poi porteranno alla definitiva- e qui tutte riportate), e da due brevi capitoli dedicati ad un aspetto minore forse ma ben presente negli autori a lui contemporanei e cioè l'esotismo e al fonosimbolismo a rafforzare comunque l'idea di un autore che nella sensibilità e nell'abilità delle sue corde ha saputo ben coniugare come più volte espresso "un sereno classicismo, nutrito degli esiti più alti della letteratura nazionale" con "i turbamenti e le risorse di tanta sensibilità moderna". Un lavoro davvero prezioso allora questo di Fiorentino nell'illuminare al meglio il tracciato di un percorso, di un autore che andrebbe finalmente e degnamente riposizionato all'interno della nostra storia letteraria (dunque non solo regionale), in questo inoltre convenendo con Donato Valli quando definisce l'opera di Marcolongo "anello essenziale per comprendere il non facile trapasso storico-culturale dall'Otto al Novecento e per valutare il contributo che la provincia ha dato per mantenere vivi i valori della tradizione letteraria".

Id: 1974 Data: 14/10/2017 09:54:21

*

- Poesia

Camillo Coccione e la sua valle

Autore fra i più validi nel dialetto d'Abruzzo (specificamente dell'area teatina di Poggiofiorito), Coccione si è sempre contraddistinto per l'accento lirico-elegiaco di una poesia bifronte così smarrita e radicata insieme tra le nenie e i disinganni di un età e di un presente rarefatto e bruciato entro i propri disvalori e le aspirazioni e gli accenti di un umano che pur sa della propria condizione la luce che viene da un comune e rimesso spartire. La lacerazione e la perdita nella compressione delle interrogazioni e delle aspirazioni si risolvono allora in nuova domanda, in nuova dialettica data però poeticamente per semplice nominazione, la parola nel movimento rispondente di elementi che fanno della memoria, nella sua riattualizzazione, la corda di un destino che chiede, pretende ascolto e dunque cammino nella separazione da ciò non gli appartiene. L'uomo che sembra tanto scontare il silenzio di una terra che più non risponde così ferma e assoluta di fronte a chi non sa domandare- e pur splendida nell'oscurità dei propri richiami e delle proprie ferite- ci appare sospeso tra un tempo di una corrispondenza interrotta e la fatica e il sonno di una vecchiaia pesante- che non è si badi bene solo quella anagraficamente data di Coccione stesso. Autore raffinato e potente raccoglie allora in questa località poco distante dal paese, Valle Cicchitti appunto (Cicchitte nella dicitura dialettale), le ombre e le rimanenze di un'esistenza che ancora chiama, chiede dettato nella continuità delle costruzioni e dei legami (lui tra l'altro figlio di quel Tommaso Coccione, fisarmonicista di livello mondiale che tanto ha dato lustro alla sua terra). Potremmo dire una poesia dei ritorni- seppure ogni vera poesia fa del ritorno il suo orizzonte- ma sarebbe meglio parlare in questo caso di fissazione, di cristallizzazione di voci e figure e cammini nell'indice basso di trasparenze ingolfate nel tempo, vivi e morti immobili al fiorire, nell'affetto di uno sguardo lasciato solo, murato dietro la pietra. Il canto allora, solido e altissimo, è quello di un poeta nello scambio reciproco con la propria valle, nel gelo di una neve (come nel testo d'apertura che dà titolo al libro) in cui lo sfilare di ricordi è compreso tra una pacificazione data nel mistero di un silenzio eterno e un' inquietudine per il non ritorno stesso di quei ricordi (di quei motivi che ancora tentano pronuncia nell'inarrivibilità di una luce destinata a spegnersi). In questo dualismo ben si spiega il motivo ricorrente del volo, del pensiero nell'anima affannata, agli anni di una giovinezza nel calore e nella comprensione di uno spazio che più non si riconosce per occlusione di legami- e di valori che ne erano alla base- nella velocità di una vita che fa sentire tutto il suo debito, sempre più divisa tra torti e ragioni. È tutto in questo scandire allora il prepotente riaffiorare di un mondo ingemmato entro un calore in cui- oltre che le parabole di letizia nella pazza "ggiostre di rènnele e ciele"- le stesse angosce d'oscurità ne raccontano le prossimità e le possibilità di condivisione; e di parola quindi nella narrazione di una vita e di una comunità riunita e ricordata (nella magistrale significazione che poi ne deriva) nel cuore della casa attorno al focolare, luogo e termine (ora spogliato e svuotato della sua forza non evocando più favole) riportato al centro dell'apprendimento stesso del nucleo per ricucitura e scambio, per protezione. La solidità della casa ("sgarufate da li sghegge"), nella sua dilatazione e struttura anche mentale che venendo meno ha i suoi primi effetti proprio sull' intiepidirsi e smarrirsi della parola ("buccitelle d'acque/che 'mbonne pella pelle e dentr'è mute"), e viceversa ovviamente nella perversa catena di negazioni ("lape senza fiuri,/e senza cupe, pe' sta terra secche,/dentr'a nu tempe storte"), finisce coll'imporsi quindi come luogo principe di un versificare in continua lotta contro la tendenza pericolosa ad una cancellazione insensata dell'umano cui tenta la contrapposizione di un ritorno e un mantenimento in superficie delle proprie istanze di fatica ed amore, di costruzione come detto. La dolenza di fondo non è solo personale ma d'insieme, ed è questo che più nello struggimento chiede interrogazione entro una lingua ora in rincorsa ora ferma nell'ascolto dei propri innumerevoli spiriti- che si badi bene nascono ed echeggiano da una fertilità in scioglimento- come foglie incuranti della luce dritte al mistero che debbono annunciare. Nell'attesa allora che qualcuno bussando spinga ad aprire, lo sguardo ritorna, resta fisso ad una natura che supera i confini nella sacralità di un timbro che riconosce il suo creatore ("lu Patrone"), di una voce che, in consonanza, all'invisibile si affida nella comprensione di un tempo che ha bisogno dei vivi come dei morti. La poesia dunque come custodia di una veglia ininterrotta a vincere nella circolazione fantasma degli affetti i morsi di un'esistenza assente, di un'annunciazione sempre più mancata, nascosta a "a ppiagne pe' sta terre di peccate" una solitudine che il moderno sembra muovere per amplificazioni, incontinente alle angosce delle proprie crepe. Ed è qua, da queste crepe, della memoria e del presente, che con sapienza la spinta si scioglie in preghiera per una terra di morte che non ha speranza "pe' sti murrame sfaste di silenzie" nell'inquieto domandarsi "chi darrà la voce a sti parole,/chi scrivarrà la storia di sti fronne/ a nirvature stucche, senza forze". Come il rosario che in "A svacarà' na crone che camine" che nell'incedere risarcisce finalmente d'amore il bambino del suo dolore, così nell'incarnazione di una poesia ora dolcissima ora nel groviglio delle proprie litaniche intemperanze, Coccione sembra mostrarci nella fede dei padri (in un mondo contadino dove tutto è al suo posto "p'aritruvarte nu ciele serene") ancora la via possibile per la comprensione di un tempo che non lo è. E di nutrimento inoltre come per quel cuorepulcino che attende fuori dalla finestra di essere sfamato proprio dove maggiore è la mancanza "pe' st'òmmene di fije viulintite,/pe' st'ommene di fijie maje nate".

Id: 1966 Data: 03/10/2017 10:45:22

*

- Poesia

Marciani e lo specchio

Robin Edizioni, Torino 2017

È sempre un piacere essere strattonati e in qualche modo provocati dalla poesia e dal gioco di bolo e ruminanza magnetica della lingua di Marcello Marciani che sia in lingua o nell'amato frentano della sua Lanciano. Sempre un piacere perché, " fedele alla propria poetica di occultamento dell'io lirico- come da quinta di copertina- per dar voce a un <io rappresentato>", abilmente nel rimpasto scenico cui sottopone il moderno nelle sue ambasce e nelle sue idiosincrasie sa offrire nella canzonatura quasi degli spioventi destini- ora subiti, ora perversamente alimentati- quel quid di solida pietas che permette nello specchio cui ogni lettore è costretto, nell'onestà dello sguardo, uno sorriso verso se stessi e dunque verso gli altri di piccola e franca misericordia, di tenerezza. Non è poco considerando che insieme nel quadro delle diverse rappresentazioni nessuno sconto è dovuto, nessuna malia è esclusa piuttosto accompagnata in un analisi psichica però senza giudizio se non nel rigore dell'indice verso un tempo che ci macera e risputa, senza lingua, senza parola perché senza coscienza a cui contrappone una controlingua, una controcoscienza: quella di un anima che non si sa salva, che nella zoppia del balbettamento cui si tenta sa- o spera- la fuoriuscita del ricominciamento. Soprattutto nella sottolineatura dello smarrimento di una dignità colpita o repressa è la forza di una scrittura data magicamente nel filtro di un occhio amaramente divertito o gioiosamente dolente, nel riso furtivo di un demone impiastricciato, di un bambino scopertamente insolente. Come in Rasullanne (il lavoro in dialetto del 2012), sottopone sotto la lente disparate figure di un'umanità compressa e al vaglio di uno specchio gracchiante, sovente stizzito, più che recriminatorio ma che pure (come non a caso nell'esemplificativo "Gemelli") sa riconoscere la necessità più che carnale dell'altro. Agli estremi, nel testo d'apertura "Lo scrivano" e nel conclusivo "Il tecnico del pc", la sagoma lucida e analitica di un Marciani in dichiarazione e sunti metapoetici tra trascrizioni di "lettere raschiate" nell'attraversamento insonne della notte e una "lente deformante rotolata in un descento/ di vocaboli che cascano sul ghiaccio" (nel primo caso) e la figura di una nuova tekné tra riformattazioni e rassettamenti del caos nella coscienza però di non poter mutare nessun destino (la seconda). In mezzo come detto la marea debordante di presenze disgraziate a dire il bisticcio di una Storia irrisolta e irrisolvibile tra flaccidia di rimpianti e mortificate prosopopee manageriali, tra commedie di spalmata- e virtuale- sensualità e riproduzioni fraudolente del mondo. In mezzo il vedere dell'altro che interrogando il proprio lo confonde oltre che confermarlo entro un recitativo ipnotico (intriso di "mescidazione di oralità dialettale e rimandi aulici" come ben evidenzia Di Stasi nella prefazione) che risalendo dal disincanto insieme chiede venia e recrimina, accusa e compatisce. Il risultato è nella slabbrata oscurità dei rifugi, dalle camere compiacenti e asfittiche del web alle untuosità dei trucchi che non trattengono le crepe, l'irrefrenabile consonanza di "arti scheggiati teste mozze nel vuoto/remoto di un secolo che regredisce" a dire di donne e uomini nello spettacolo degli specchi l'eterna attesa di "chi più cede" o semplicemente di chi più attende (esemplare fra gli altri la figura di Cecco lo jommero sempre nel muso basso delle recriminazioni- il mondo sempre opprimente e avido, mai consono). Ed è in uno degli ultimi testi, "L'uomo allo schermo", nell'immagine della "pornografia dell'io schizzato fino alla sconnessione per ammosciamento" il riverbero di un dettato puntualmente prezioso nella complessità delle interrogazioni che fa di Marciani autore ricco per dovizia e risonanza di impianto. Anche perché comunque: "Se le parole vanno oltre la vita/ il mio lavoro le aiuta a farle andare/ ma se la vita va oltre le parole/ andare controvento è un bel gran lavoro".

Id: 1957 Data: 21/09/2017 12:17:13

*

- Poesia

Mario D’Arcangelo e la carità dello sguardo

SOPRA ALCUNI INEDITI DI MARIO D'ARCANGELO.

L'edizione 2016 del premio nazionale di poesia in dialetto "Vie delle memorie- Vittorio Monaco" ci ha consegnato nel suo vincitore un Mario D'Arcangelo ci verrebbe da dire in stato di grazia ma, in realtà, semplicemente i quattro testi qui presentati ce lo confermano (nella parola dell'area teatino-freantana di Casalincontrada della provincia di Chieti) entro una carità dello sguardo come preservazione dello sguardo stesso, e quindi dello spirito nello spazio delle proprie reciproche, effettive, traducibilità. Mi sembra questa nella traccia di una scrittura religiosamente intrecciata tra sgomento e fede ad affondi ed orizzonti di memoria, come abbiamo avuto già modo di rilevare, il senso di una poetica in cui il verso madre della terra, dell'aia di ascolto prendendo a spunto un suo passaggio, ben si lega teneramente, urgentemente per riconoscimento e per pietas al proprio racconto dignitoso dell'umano. Nei destini di morte e di giovinezza recisa che questi versi ci affidano, la potenza di prossimità, resa dalla vestizione nella parola di un orizzonte di oscurità in cui sono gli oggetti, le cose a connotare con l'uomo- dell'uomo- l'annichilimento e la perdita, è infatti, anche, scenograficamente nella partecipazione attiva del mondo di riferimento in cui quelle e tutte le vite sono comprese. L'uomo è legame, si premura di ricordare e di porre a barriera il verso contro tutto ciò che non permette al singolo, alla comunità di fecondarsi, siano gli amori, le promesse, i ricordi stessi che indirizzano gli uomini al futuro dovuto come in "Le cìtele che n'à nate" ("I bambini che non sono nati") in cui al ritmo della marcia di chi va al massacro, di chi va a perdere il bene d'amore e di grazia che è della vita, sono celebrati, a un secolo dalla grande guerra, i ragazzi del '99. Tutto "‘nfonne a nu sprufonne" ("in fondo a uno sprofondo"), tutto "ncape a lucapecroce d’ognesonne" ("in cima al capocroce di ogni pensiero" ), in altissima resa per dolenza della cadenza che la versione in lingua fatica a rendere e che perdura nelle figure di Teresina dell'omonima poesia e nel ragazzino de "Lu rosce". Qui il poeta sembra cedere coi due ragazzi, nella follia delle loro perdite, l'una per violenza balorda l'altro ancora in conseguenza della guerra, D'Arcangelo stesso nel mutismo dello shock senza nemmeno un "scì e no" (un sì e no) per farsi comprendere. Riuscitissimo strumento nella sempiterna e universale condizione di male e pericolo, nel rapimento di anime nidi, del motivo ricorrente in D'Arcangelo di un passato che al moderno sembra sopravvivere solo nella perpetuazione di modalità di domini e veleni e che è nello specifico al centro dell'interrogazione de "Lu patrone de la passatelle" ("Il padrone della passatella") . Qui il ritorno al luogo caro dell'aia ("all’are de lu ddòsele"- "all'aia dell'ascolto " ) , che va a cucire il dialogo con la madre (in quella parte che tanta importanza ha nella poesia di D'Arcangelo chi non è più) illuminando il cuore di sorpresa per una pace che conforta, è accompagnato comunque nel contrasto dalla presenza buia del sopruso, di chi "n’à perdute lu vizie e lu piacére/de fa’ olme lu sotte" ("di chi non ha perduto il vizio e il piacere/ di mandare a secco il sotto"). Eppure, abilmente, proprio nell'urto di ritorno che "illumina i sentieri e i misteri/ di luci e...chiaroscuri"( c’allume le sentìre e le mestire de luce e...chiarescure") va a rimemorare la terra nel suo luogo di eterna semina e di aspirazione nell'intreccio naturale ma sempre miracoloso di una nascita aperta e libera e nella sua somma di perpetuo battesimo. Soprattutto lo stupore cosciente- e crescente- della parola ("a ècche addò se pò sentì lu cresce/de le ràdeche sotterre- " qui dove si può avvertire il crescere/ delle radici sotterra")- sembra risuonare in consonanza quasi metapoetica diremmo col valore forse primario della poesia nella stretta dialettica che è tra ritorno e origine appunto. Dimostrazione e merito altissimo anche per grazia di parola antica sapientemente modulata e interrogata, al contrario piuttosto di buona parte della poesia in lingua che oggi a noi pare impanata nella celebrazione afona di se stessa.

Id: 1772 Data: 28/09/2016 11:08:00

*

- Alimentazione

Sulla poesia in dialetto e lingua di Tito Verratti

"Pe 'burla e pe'ddavere"

Palmerio, Guardagriele 1949.