Aguas de Amazonas (origini e tradizioni di una cultura in via di estinzione)

Dal diario di viaggio: 3/4 Luglio 1986.

Horacio ci ragguaglia sul luogo ove costruire un villaggio tipico che i Tukuna solitamente scelgono sulla base dei comuni interessi di sicurezza e di sopravvivenza, per lo più costruito con il sistema delle palafitte, al fine di risultare ben difeso dalle terribili piene del Rio delle Amazzoni. Dapprima si esamina la posizione strategica, la pendenza adatta o meno allo scorrimento delle acque piovane, la fertilità dei campi circostanti da riservare alla piccola agricoltura, la distanza dalla foresta, o mato, ricca di risorse vegetali e animali, la presenza di acqua potabile. Scelto il terreno, si passa al disboscamento per creare uno spazio abbastanza grande da costruirvi il villaggio. Una volta liberata la zona da cespugli e dalle erbacce e altri vegetali facile da estirpare, lasciano tutto a seccare. In un secondo momento danno fuoco all’area così circoscritta e alla fine restano sul terreno solo ceneri e i tronchi anneriti degli alberi più grandi. Attorno a questi ultimi riuniscono allora una gran quantità di rami secchi e accendono enormi falò, fino a distruggerli completamente. Il disboscamento è in genere compito degli uomini, l’incenerimento delle piante è invece fatto da uomini e donne insieme. La costruzione dell’intero villaggio, in grado di ospitare complessivamente da 100 a 300 individui, è comunque il risultato di un intelligente lavoro collettivo e vi si accede mediante scale o piani inclinati sollevati dal suolo, e protetto all’esterno da una lunga e fitta palizzata che lo difende dagli animali e da ogni eventuale attacco nemico. Le abitazioni, poste in circolo, sono tutte aperte verso un’unica grande piazza centrale leggermente rialzata, in modo che nel periodo delle grandi piogge l’acqua scorra all’esterno del villaggio attraverso una sapiente rete di canalizzazione che evita l’impantanamento del terreno. Solitamente, lo scheletro di ogni abitazione è costituito da grossi tronchi d’albero collegati tra loro con liane (cipò), ai quali sono appoggiati obliquamente dei lunghi rami flessibili e resistenti (vara) che formano il tetto e le pareti. La parte superiore di queste abitazioni è concava e coperta dall’alto in basso con foglie di buritì che è un tipo di palma. L’interno di ogni capanna, è privo di suddivisioni e vi si accede attraverso due porte molto basse, abitato da un certo numero di famiglie che vivono servendosi di un unico fuoco comune e, come al solito, le amache per dormire sono appese ai pali di sostegno, mentre dal tetto pendono oggetti di vario tipo e scorte alimentari.

Diverso è il villaggio degli Yanoàma (xapuno), una tribù che vive nell’alto Orinoco, altro grande fiume amazzonico, preso da Horacio a confronto, è formato da una serie di capanne costruite in cerchio che superano a volte i 100 metri di diametro, coperte ciascuna da un enorme tetto quadrangolare spiovente, prive di pareti e inclinate verso l’esterno in maniera da seguire la forma circolare o ovale della piazza centrale, capaci di ospitare un intero gruppo tribale. Le zone dove sorgono sono raramente esposte alle intemperie, il che spiega la loro elementare struttura che permette a loro di ridurre o ampliare le dimensioni del villaggio secondo le necessità, di grande importanza nel caso si debba ospitare qualche nuovo gruppo per motivi di difesa. Sempre per motivi di difesa il villaggio può essere circondato da una o più palizzate di protezione e inoltre, durante la notte, le sue entrate principali vengono sbarrate con rami spinosi per impedire agli animali di entrare. Tra i diversi villaggi, quelli dei Tupinambà sono disposte in gruppi di quattro o al massimo di sette e sono costruite in genere nelle vicinanze di un fiume o in regioni coltivabili, difesi esternamente da una palizzata di tronchi d’albero conficcati nel suolo a breve distanza l’uno dall’altro, così da lasciare delle feritoie per gli arcieri pronti alla loro difesa. Sistemate in modo da creare una piazza rettangolare (ocara) dove trascorrere indisturbati la vita sociale della tribù, queste abitazioni sono quasi sempre rettangolari di grandi dimensioni, dai 50 ai 200 metri quadri in ampiezza, così da poter accogliere più famiglie tribali. Il piazzale centrale del villaggio infine, è un luogo comune a tutti dove si svolgono feste, ma anche competizioni sportive o riti religiosi, solitamente celebrati da uno sciamano (xamano).

Lo stile delle (chocas) abitazioni dalla forma conica, spesso decorate con pannelli ricavati dalle cortecce e dipinti a vivaci colori, varia ovviamente da tribù a tribù, e mentre alcune capanne hanno la base rinforzata da un cerchio di bassi tronchi, ve ne sono altre fornite di una specie di torretta utile per agevolare la ventilazione nei giorni più caldi. Altre ancora, con base circolare, sono costruite legando un certo numero di lunghi rami flessibili a un palo centrale e poi fissando con delle liane a questa struttura di base un fitto strato di foglie di palma. Nella parte interna delle abitazioni vi sono, ciascuno al centro dello spazio riservato a un singolo gruppo, i fuochi delle famiglie che vi risiedono. Sui fuochi vi sono spesso pentole di coccio dove bollono acqua e pezzetti di carne per il pasto quotidiano, mentre nelle vicinanze, infilzata in bastoni, viene messa a cuocere la carne di riserva. Alle pareti interne di ogni choca sono appese pentole di varie misure, frutta, carni e pesci essiccati, conchiglie, amuleti e accessori di vestiario. E inoltre, archi, frecce e altri utensili sono appesi a un’altezza superiore a quella dell’uomo e infine, pelli di giaguaro e di altri animali, oppure oggetti ornamentali, che scendono dal soffitto quasi fino al suolo.

Nella regione amazzonica dove le piogge sono molto abbondanti, le abitazioni sono invece di forma circolare, per difendersi meglio dalle raffiche d’acqua che le colpiscono e che potrebbero allagarle. È molto importante, per queste abitazioni, la scelta delle foglie di palma che servono a ricoprirle. La palma preferita è la paxiuba per la sua grande resistenza all’acqua. Gli Indios si siedono su stuoie o foglie di palma. Il letto è fatto con liane o fibre vegetali intrecciate a rete ed ha forma di amaca (rede). Può essere però anche fatto con quattro paletti di 30 o 40 centimetri di altezza che vengono fissati al suolo e sui quali si appoggiano delle assi, a loro volta ricoperte di foglie di buritì o di pelli di animali. Non manca poi chi dorme direttamente su pelli disposte a terra, vicino al fuoco. Le tribù nomadi, per lo più formate da gruppi che vivono soprattutto di caccia e di quanto offre loro la natura, costruiscono abitazioni che sono spesso soltanto dei ripari temporanei contro le piogge e l’umidità della notte. Per crearsi questi ripari, gli Oiana, questo il nome di un gruppo esiguo, fissano al suolo due pali o usano due tronchi d’albero vicini che collegano con un palo orizzontale al quale appoggiano un tetto obliquo, fatto di foglie di palma e fissato con solide liane. A volte, se si trovano in zone paludose o sono minacciati dalle belve, costruiscono i loro rifugi tra i rami degli alberi, ben sollevati dal suolo.

Dal diario di viaggio: 5/6 Luglio 1986.

Non conoscendo il tornio, che tanto facilita la lavorazione della creta, i Tukuna, come la maggior parte degli Indios dell’Amazonas usano uno strumento di forma arrotondata che prima inumidiscono con la saliva. La cottura avviene in modo molto semplice: si scava nella terra una buca capace di contenere una grande quantità di pezzi, la si riempie con rami ai quali si dà fuoco e, quando resta soltanto la brace incandescente, vi si collocano sopra gli oggetti ben plasmati e si riattizza il fuoco. A cottura avvenuta non viene toccato nulla finché non si è raffreddato. Tra gli utensili di terracotta i più comuni sono le pentole che servono in primo luogo per preparare la mandioca. Questa va triturata premendola con le mani o con uno strumento particolare e a ciò si deve la forma più diffusa di pentola, non alta e dai bordi ben rinforzati. La grandezza di questi recipienti d’uso quotidiano arriva fino ad 80 centimetri di circonferenza e il peso si aggira sui 13 kg. Già esistente in tutto il Sud America prima delle conquiste, si usa suddividere l’arte della ceramica in due grandi gruppi: la peruviana, prodotta oltre che in Perù anche nella regione occidentale del Brasile, in Argentina e in Bolivia; e quella amazzonico -messicana prodotta nel Messico, nelle Antille e nelle valli dell’Amazzonia, tra cui la più famosa è quella trovata nell’isola di Marajò alla foce del Rio delle Amazzoni.

Sono essenzialmente le donne ad occuparsi della ceramica e le più famose sono quelle Waruara – una tribù di cui ci parla Horacio con cognizione di causa – che modellano nella terracotta, bambole e piccole immagini che vengono dette “santi”. Le più antiche sono singole e figurano quasi sempre in piedi. La capigliatura è rappresentata da un cono di cera e i disegni dai sobri colori riproducono la pittura che gli Indios usano fare sui propri corpi. Le statuette più recenti hanno due o tre teste, figurano spesso sedute nell’atto di compiere azioni quotidiane e i colori con cui sono dipinte sono molto vivaci. Altre tribù si contendono però questo primato, per lo più che abitano in prossimità del fiume Botovì ricco di materie organiche – aggiunge ancora – usano una creta speciale arricchita con polvere di spugne. Questa creta, già di per sé particolarmente liscia, viene levigata con le foglie di una pianta dopo aver modellato l’oggetto che si è deciso di fare. Sulla superficie ben liscia si spalma poi un impasto fatto con un vegetale (urucu) e con olio di palma e subito si eseguono i disegni in rosso scuro, nero e bianco, passando nella parte interna dell’oggetto uno strato di fuliggine nera.

Tra i tanti tipi di vasi, originali sono quelli zoomorfi, cioè a forma di animali. I loro bordi rappresentano le zampe, la testa, la coda di un dato animale che risulta così capovolto. Esistono anche recipienti di terracotta che servono da sonagli per i bambini o per le feste: dentro vi si mettono delle palline di terracotta che non possono uscire da nessuna delle sue parti. Leyenda bastidor, (o de la primera canoa). Yaya-Apustulu per prima cosa, si mise in cerca di un grande cedro. Prese poi l’arco magico che aveva il potere di tagliare gli alberi e, decise le dimensioni della canoa, conficcò una freccia nell’albero, all’altezza desiderata, traas!... la parte colpita divenne la prua. Indi tagliò l’albero e, mentre esso lentamente cadeva, corse avanti e se lo lasciò piombare sulla testa.. ta!... ta!... Ed ecco, dall’impatto, venne fuori una canoa ben delineata… senza molto sforzo. Decise così di insegnare questa tecnica al fratello minore, ma costui non seguì tutti i suoi suggerimenti: prese l’arco, colpì il cedro e cominciò a tagliarlo, ma quando iniziò la caduta egli, preso dalla paura, invece di rimanere ad aspettarlo e lasciarselo cadere sulla testa, si scansò e corse lontano. Il tronco allora cadde intero e non si trasformò più in canoa… Yaya-Apustulu lo rimproverò aspramente e predisse che mai più i runas avrebbero costruito canoe senza fatica, bensì sarebbe stato necessario un duroi lavoro con l’ascia, poiché anche l’arco perse gran parte del suo potere magico.

Dal diario di viaggio: 7/8 Luglio 1986.

Presso la tribù Kamayuras, da noi raggiunta nei giorni successivi, e che vive più a nord risalendo il Rio delle Amazzoni, ho modo di assistere alla costruzione di alcune canoe che vedono l’utilizzo della corteccia dello jatobà (specie di cedro), un albero dal tronco largo, ben diritto e alto. Già durante la stagione delle piogge, in quanto è più facile staccare la corteccia dal tronco gonfio di umidità, gli uomini della tribù scelgono i tronchi che serviranno all’uso, secondo una conoscenza consolidata nel tempo. Quindi, staccano dapprima un pezzo di corteccia per vedere se vi si potrà ricavare una buona canoa; poi creano intorno all’albero uno spazio libero dalla vegetazione e infine aprono un solco lungo la parte centrale del tronco, partendo dalla base. Man mano che si arrampicano verso l’alto, gli uomini aprono altri solchi per formare il disegno della canoa da poppa a prua e costruiscono un’armatura d’appoggio (jirau) per poter procedere al lavoro d’intaglio. Dunque, collocano dei cunei di legno tra la corteccia e il tronco, e alla fine staccano la corteccia con l’aiuto di liane. Quando la canoa è a terra, la bagnano e correggono eventuali difetti, e definiscono le necessarie curvature. Una volta portata al villaggio, la canoa viene riscaldata in modo da far asciugare il grasso animale che ne conserverà l’impermeabilità e, una volta raffreddata, l’imbarcazione è pronta. Diversamente, un’altra tecnica di costruzione delle canoe, consiste nello scavare l’interno del grosso tronco, bruciandone dapprima la parte non necessaria e poi completando il lavoro con l’ascia di pietra (machado). Entrambe le canoe così concepite, sono molto resistenti e non si spaccano, né al sole né alla pioggia, ai quali sono continuamente esposte. La loro poppa affusolata facilita la navigazione veloce e favorisce stabilità ed equilibrio. I remi usati sono anch’essi di legno e differiscono molto gli uni dagli altri, ma il più comune è quello a forma di lancia (pagaia). Si tratta di imbarcazioni molto agili difficilmente ribaltabili dalla corrente dell’acqua, sempre che le si sappia condurre, ovviamente, e in grado di intrufolarsi silenziosamente attraverso il dedalo intricatissimo delle numerose vie d’acqua che mantengono rigogliosa l’Amazzonia.

Difficilmente l’Indio rinuncia alla propria canoa e, sebbene ve ne siano alcune adibite a uso della comunità, ne possiede una personale, talvolta più piccola, con la quale andare a pesca. Sono però gli Juruna, una tribù nota per l’attività agricola (estensiva e intensiva), con ricchi raccolti e che vivono sopra le grandi rapide che separano l’alto dal basso Xingu, davvero gli unici che sappiano attraversare le rapide con le loro robuste canoe e raggiungere le piane dove il fiume si placa e dove essi vanno a pescare. La pesca è una delle attività fondamentali degli Indios che risiedono in zone ricche di acque.

Tra le tante tecniche usate, è assai diffusa quella per cui si impiegano sostanze vegetali che hanno la proprietà di uccidere o stordire i pesci senza essere nocive per l’uomo, come il tinguì o il timbò. Questo tipo di pesca è sempre di carattere collettivo perché necessita della presenza di più persone. Gli uomini tagliano e legano in fasci di liane del timbò, poi le pestano con pietre o pali e infine le immergono nell’acqua al fine di impregnarla di succo vegetale. In un secondo momento, ponendosi in semicerchio, i pescatori smuovono con dei rami la superficie dell’acqua spaventando i pesci e facendoli fuggire in direzione dello sbarramento costruito in precedenza nel lago o nel braccio del fiume. Quando arrivano nella zona dove si trova il liquido del timbò, i pesci storditi seguono la corrente fino al punto dove li aspettano i pescatori, che però, difficilmente possono afferrarli a mani nude in quanto, benché storditi, una volta toccati guizzano via con violenza. Si usa perciò trafiggerli con frecce che hanno la punta d’osso o una punta di legno speciale (pau roxo) appositamente seghettato e tale da non lasciare la presa. Quando le acque sono calme e trasparenti è possibile prendere il pesce con le frecce senza ricorrere a tossici speciali. In questo caso il pescatore aspetta pazientemente la preda dall’alto della canoa o su alberi i cui rami arrivano a toccare l’acqua e i cui frutti sono esche per i pesci.

La pesca avviene di giorno, ma può avvenire anche nelle ore del tramonto o in quelle notturne. Di notte gli uomini pescano illuminando la superficie dell’acqua con una fiaccola che sostengono con la mano destra, mentre con la sinistra stringono l’arco tendendone la corda con la bocca e, sempre con la bocca, trattengono la freccia della lunghezza di un metro, pronta a scoccare. In altre occasioni però, costruiscono trappole ingegnose a forma conica, legate in cima a una lunga canna flessibile. Questa la si immerge sott’acqua e la si lega assieme all’esca ad un appoggio fatto con tre paletti. Il pesce per prendere l’esca deve entrare nella gabbia e fa così scattare il meccanismo che riporta la trappola all’esterno. Una pesca particolare è quella che si svolge vicino alle cascate dove gli Indios costruiscono sbarramenti fatti di rami nei quali i pesci, trasportati dalla corrente, devono necessariamente incappare. Un altro tipo ancora di pesca è quello in cui si usano esche avvelenate che uccidono solo gli animali di sangue freddo e che sono fatte impastando dei pezzetti di carne con foglie di cunabim. I pesci vengono mangiati subito arrostendoli sul fuoco oppure, se si vogliono conservare, vengono moqueados, cioè messi a essiccare sopra una graticola speciale detta moquem.

Dal diario di viaggio: 10 Luglio 1986.

Oggi all’alba, seguiamo un gruppo di Indios a caccia del caititu, il cinghiale della selva amazzonica. È uso dei cacciatori eseguire riti magici di accompagnamento, come bere o spalmarsi il corpo con sostanze speciali ritenute di buon auspicio, fare molta attenzione a non offendere gli esseri soprannaturali, scrutare nei sogni per vedervi annunci di fortuna o di sfortuna. In tutte le società indigene la caccia è un’attività maschile primaria che può essere fatta sia individualmente che collettivamente. È ovvio però che non tutti i gruppi indigeni danno alla caccia la stessa importanza o la eseguono nello stesso modo. Canti iniziatici per la caccia sono lasciati alle capacità interpretative degli esecutori, piuttosto che a una sostanziale diversità di contenuto. Lo scopo ultimo è quello di portare al villaggio la selvaggina sufficiente al mantenimento del gruppo tribale. La notte prima della partenza per l’inizio della caccia, gli uomini della tribù improvvisano una danza rituale di tipo propiziatorio, a imitazione dell’animale che intendono cacciare l’indomani: ogni singolo cantore ripete dunque il verso dell’animale mentre gli altri del gruppo ripetono a mezza voce le sue parole. Si tratta di un canto “mormorato”, basato sulla cacofonia delle parole, senza accompagnamento di strumenti o sonagli.

Le tecniche di caccia dipendono in primo luogo dal tipo di animale che si vuole cacciare. Il caititu, simile al cinghiale, viene ad esempio atteso all’uscita dalla sua tana o stanato col fuoco. Per altri animali gli Indios si costruiscono dei rifugi o si arrampicano sugli alberi dove si appostano soprattutto di notte. Nella stagione piovosa, poi, l’allagarsi del terreno obbliga gli animali ad andare in luoghi asciutti dove è più facile catturarli. Una tecnica di caccia consiste nel circoscrivere col fuoco una zona fitta di vegetazione costringendo così gli animali a fuggire spaventati da un’apertura lasciata libera appositamente, la cui uccisione avviene nel momento della fuga. L’attività della caccia impone agli Indios di sapere assai bene quali sono le abitudini degli animali e per questo essi conoscono i loro percorsi, i loro gusti alimentari, i loro rifugi preferiti. L’arco è sempre fatto con un legno molto duro e difficile da lavorare con strumenti rudimentali. La fatica che costa la sua fabbricazione spiega perché l’Indio è tanto attaccato al suo arco e perché solo di rado lo usa come merce di scambio. Il legno impiegato può essere quello di un albero che si chiama braùna scelto per la sua flessibilità, oppure quello di un tipo di palma che si chiama airi e che è duro, compatto, pesante, o ancora quello di una pianta che si chiama la begonia, anch’esso duro e compatto.

L’arco dei pescatori, a differenza di altri, è invece fatto con il gambo legnoso delle foglie di palma e c’è poi un particolare arco, detto bodoque, che serve per lanciare pietre o palle di terracotta. La grandezza degli archi è in genere di circa due metri, ma quello della tribù Patachos può anche superare i due metri e mezzo, mentre gli archi per la pesca superano di poco il metro. Le corde sono fatte con tre fili di cotone attorcigliati che vengono strofinati con foglie per farli diventare forti e lucidi. Un tipo di corda più sottile è fatto con una pianta che si chiama gravata e in questo caso la corda è strofinata con frutti freschi dell’araeira contenenti un succo nero protettivo contro l’umidità.

Le tribù della regione del Maranhao si caratterizzano per avere un’arma più degli altri: una lancia che termina con una punta di legno duro. Le frecce sono di tre specie. Le frecce da guerra, con punta di bambù concava, le frecce per la caccia di grandi animali, con punta concava ma fatta di legno e seghettata in modo che i serpenti non la espellano dopo la ferita, e le frecce per la caccia agli animali più pericolosi, con punta schiacciata che termina in un tondino simile a un bottone e che produce una forte contusione. Un quarto tipo di freccia, migliore delle altre, termina con una punta liscia e si usa per la pesca. Il legno delle frecce è imbevuto di cera e poi passato varie volte nel fuoco per farlo indurire. Una volta attuato questo procedimento l’Indio inizia a intagliarlo e modellarlo. La lunghezza delle frecce è in genere di due metri, ma varia ovviamente secondo l’ampiezza dell’arco di cui si dispone. Le frecce sono sempre ornate con piume di animali tra le quali si preferiscono quelle dell’arara vermelha, della jacutinga, dello jacupemba o quelle della coda del mutum.

Le tribù del rio Napo, ad esempio, hanno lo stesso tipo di lancia ma vi mettono una punta di un particolare bambù: il taquarassu ma, più solitamente le tribù che si dedicano in particolar modo alla pesca non usano fare la caccia collettiva e prendono soltanto alcuni uccelli con particolari cappi fatti con le liane o, occasionalmente, dei piccoli mammiferi, rispettando i tabù che vietano il consumo della carne di animali coperti di pelo. Le numerose e differenti tribù amazzoniche sono molto spesso in lotta tra loro e per questo la guerra è un evento fondamentale con funzioni economiche e sociali, a seconda che riguardi la difesa e l’allargamento del territorio, oppure la salvaguardia di un prestigio collettivo. I nemici non sono considerati tutti uguali, ma si differenziano in relazione al loro specifico codice guerriero che può essere giudicato di maggiore o di minore valore. Per questo motivo gli Indios del litorale non considerano avversari importanti quelli dell’interno che hanno tecniche di guerra assai inferiori alle loro, specializzati tra l’altro a combattere a bordo delle canoe e a far susseguire con ordine le varie fasi del combattimento. Un combattente ferito deve essere capace di strapparsi la freccia dalla carne, spezzarla e morderne i pezzi e di continuare a muoversi e a battersi senza indietreggiare e senza voltarsi. Chi non è capace di fare questo è considerato un combattente di scarso valore e non rappresenta un gran merito il fatto di prenderlo prigioniero. Durante la prigionia i guerrieri hanno diritto di vivere in libertà dentro il territorio controllato dai vincitori fino a che giunge il momento del sacrificio che consiste nell’uccidere e mangiare il prigioniero ritenuto più coraggioso da parte del suo diretto vincitore. Tale sacrificio è seguito da una festa della durata di due giorni durante la quale si compiono complessi rituali, tutti volti a significare che le virtù del vinto sopravvivono nei vincitori.

Conoscitori delle proprietà specifiche delle numerose piante medicinali, gli Indios sanno usare il curaro, potentissimo veleno naturale capace di bloccare la trasmissione neuro-muscolare e quindi provocare la morte istantanea, in modo strepitoso. Per questo hanno sempre impiegato il potente veleno per la caccia e a volte anche come arma da guerra, specializzandosi nella sua preparazione. Il curaro, noto come wourari o ourari, è estratto da alcune liane appartenenti a piante del genere “strychnos” e ha la caratteristica assai importante per un veleno da caccia, di agire solo se iniettato nella cute e non invece per via orale. Usato per spalmare le frecce, ecco come ne è descritta la preparazione da un esploratore dei primi del ‘900: “… Un vecchio Indio stava estraendo il curaro da piante appena raccolte.

Era l’alchimista della regione e aveva dei grandi vasi s’argilla in cui faceva bollire i succhi vegetali, dei vasi meno profondi in cui li faceva evaporare e delle foglie di banano arrotolate che servivano a filtrare i liquidi più o meno mescolati con fibre vegetali. Nella sua capanna regnava il più grande ordine e la più grande pulizia… la pianta utilizzatra era il bejuco de mavacure che si raccoglie abbondantemente lingo la riva sinistra dell’Orinoco e che si può usare sia fresca che essiccata badando al fatto che solo la corteccia e parte del midollo contengono il terribile veleno. La corteccia viene raschiata con un coltello e quindi ridotta in sottili filamenti triturandola sulla stessa pietra su cui si lavora la farina della manioca. Siccome il succo del veleno è giallo, tutta la massa assume quello stesso colore”. Non esiste comunque un metodo unico per preparare il curaro, né un unico tipo di curaro e c’è chi li distingue a seconda dei recipienti dove sono conservati: canne di bambù, zucche, vasi di terracotta. In generale, e riassumendo le diverse osservazioni di numerosi ricercatori, il procedimento consiste nel far essiccare al fuoco la corteccia velenosa di una pianta, nel polverizzarla poi tra le mani attraverso un forte sfregamento, nel versarvi sopra acqua bollente e nell’usare direttamente sulle frecce il liquido così filtrato.

Leyenda sexta, (o del espíritu de la música).

Uakti (wah-ke-chee), una creatura enorme con tanti buchi sparsi sul corpo che ogni qualvolta attraversa la foresta, il vento che vi passa attraverso emette suoni meravigliosi e intriganti. La magia della musica amazzonica comincia da qui, da questa leggenda che vuole Uakti levarsi e mettersi a correre col vento che lo attraversa, portando scompiglio e gioia nel villaggio, tra gli Indios in attesa per la “festa del cauim”, che si svolge in occasione di particolari cerimonie come cerimonie religiose, di passaggio quali nascite, riti della pubertà, matrimoni, funerali, i cui preparativi hanno inizio alcuni giorni prima con l’approntamento del necessario affinché la “festa” riesca in ogni suo aspetto collettivo. E che va dalla preparazione delle paste che servono per dipingere il corpo (body-art), alla raccolta dei materiali per la fabbricazione delle maschere (nature-art), alla ricognizione dei materiali di ogni tipo, come noci, tuberi essiccati, tubi di canna, metallo, pietre, conchiglie, gomma, acqua, foglie, e di qualsiasi cosa produce suono, che permetta loro di fabbricare gli strumenti (music-art) davvero originali, che gli Indios utilizzano nel momento in cui Uakti fa risuonare la sua musica attraverso i fori che ha sul corpo.

Dal diario di viaggio: 12/13 Luglio 1986.

Voglio qui introdurre il lavoro che Ettore Biocca (*) biologo ed etnologo, nonché direttore dell’Istituto di parassitologia dell’Università di Roma, coadiuvato da una spedizione interdisciplinare, ha realizzato nel 1962/63 con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche sugli Indios dell’alto Rio Negro – Alto Orinoco, e ormai considerato un «classico» della letteratura etnologica sull’Amazzonia. I cui esiti, sono oggi parte integrante di una serie di tre libri e copiose riproduzioni fonografiche, che rappresenta un materiale sonoro immenso, seppure registrato non con apparecchi sofisticati, ma di tale eccezionalità da suggerire fin da allora la pubblicazione. È quindi a quel materiale, precedentemente raccolto, che vado facendo riferimento per le mie acquisite conoscenze, aimè indirette, sulle tecniche vocali di canti e invettive cerimoniali, dialoghi ritmici notturni e feste collettive, meloterapie sciamaniche, contrattazioni e lamentazioni funebri, accompagnati da musica strumentale e danze facenti parte del patrimonio culturale degli Indios.

La musica però, in qualche caso, può anche non essere accompagnata dalla danza, così come ai canti responsoriali tipici di una certa religiosità, possono sostituirsi in certe occasioni, canti profani di divertimento. Ogni tribù ha strumenti differenti o usa in diverso modo gli stessi strumenti che, in qualche caso, chiama anche diversamente. Strumento tipico di molte tribù è il chocalho ricavato dal guscio di un frutto essiccato all’interno del quale sono inserite pietruzze e semi di altre piante che, agitato, produce un insieme di suoni particolarissimi. È ritenuto lo strumento tipico delle tribù amazzoniche per eccellenza, poiché se ne conosce l’uso ancor prima della sua scoperta. Prima cioè che entrasse nel patrimonio musicale di tutte le tribù Indios, usato, ad esempio, dagli sciamani, sorta di medici stregoni di certe tribù, per mettersi in comunicazione con gli spiriti, e nella meloterapia, in cui si fa uso della musica e del canto a scopo terapeutico, avendo come fine lo scopo di formalizzare l’esorcismo psico - fisioterapico con l’aggiunta di allucinogeni. Il suono prodotto è quello dell’odierna maracas, che i Tupì–Guaranì (ritenuti autoctoni della regione amazzonica) utilizzano per entrare in comunicazione con gli spiriti del bene. Mentre, presso i Tupinamba è invece usato esclusivamente per segnare il tempo durante la danza e nel canto collettivo.

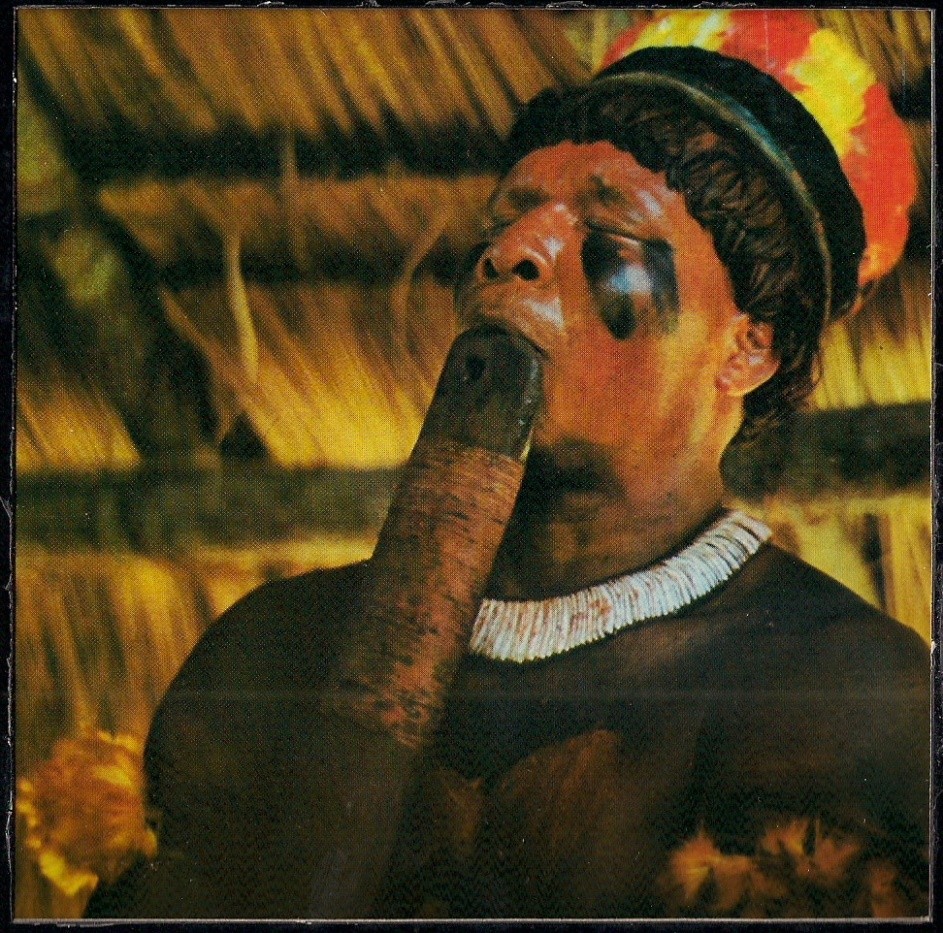

Presso i Txicào dell’Alto Xingu, due grosse trombe, dette “Amengon”, fatte di canne di bambù vengono utilizzate in occasione di una cerimonia non meglio identificata, per suonare le note basse (gravi), mentre due più piccole, le note alte. I due suonatori soffiano alternativamente nelle due più grandi e successivamente in quelle più piccole mentre, un accompagnatore sopperisce al ritmo soffiando la cadenza in un’altra ancora più grande. Dapprima in sequenza rapida, poi più cadenzato, il suono di questi strumenti, talvolta associato a un canto onomatopeico finale, è accompagnato da sonagli fatti con ossa di tapiro legati ai piedi dei suonatori e ripetutamente pestati a terra, serve per evocare gli spiriti di diversi animali della foresta e, all’occorrenza, essergli vicini, sembra come compagni. In alcune tribù si trova finanche un ensemble formato da otto strumenti a fiato, sorta di flauti di canna lacustre tenuti assieme da liane intrecciate, (specie di sirinx), la cui lunghezza va dagli 80 ai 150 centimetri e il cui diametro sta tra i 6 e i 10 centimetri, il cui suono varia da quello del trombone a quello del basso. Presso i Kraho, ad esempio, un gruppo autoctono che appartiene al ceppo di lingue Ye, che senza dubbio sono gli indigeni più predisposti musicalmente e più amanti della musica. La vita dei Kraho è costellata di rituali, con riti di iniziazione che mutano di anno in anno, arrivando a eseguirne uno uguale solo dopo parecchio tempo, dai dodici ai sedici anni, accompagnati da canti specifici in gran numero, verosimilmente composti dai capogruppo ancora viventi o, risalenti al repertorio tradizionale delle singole tribù.

Un rito molto bello è quello che si svolge al mattino, prima del sorgere del sole, in cui uno fra i “direttori del coro” più apprezzati, dà inizio a una danza nella piazza del villaggio, cantando al ritmo di un chocalho. Immediatamente ragazze, donne e uomini si riuniscono. Le donne si dispongono davanti al “direttore” in una lunga fila, agitano le braccia ritmicamente, battendo le ginocchia sullo stesso ritmo, mentre gli uomini danzano di fronte a loro. I canti iniziano lentamente, gravemente, poi si fanno sempre più vivaci fino a che un coro imponente riempie della sua voce il villaggio al sorgere del sole. Il pomeriggio la cosa si ripete, dopo il lavoro della giornata, ed ogni notte le ragazze le donne e gli uomini cantano e danzano nella piazza del villaggio fino a tardi. Quando tutti sono rientrati nelle loro abitazioni e dormono sui pagliericci oppure su assi di legno, improvvisamente una voce sonora e bellissima riempie la notte: uno dei cantori solisti del villaggio si esibisce, e alcuni fra loro dispongono di una voce tanto educata da ricordarci un certo cantare a noi noto cosiddetto di “coloratura”.

Anche i Suya come i Kraho, ad esempio, appartengono al gruppo di lingua Ye, e sono stati da sempre i più temuti da tutte le altre tribù dell’alto bacino dello Xingu. Non vi sono dubbi a proposito delle relazioni fra la musica dei Suya e i cori dei Kraho, anche se esistono notevoli differenze. Dopo molti anni di cattiva fama per i loro attacchi e i ratti di donne presso le altre tribù, i Suya, che fanno uso del disco labiale, improvvisamente si presentano pacifici alla bocca del fiume Suya-Missu. Sembra che i Suya di notte si riuniscono in lunghe file e cantano, con grande impegno, per diletto. Vi sono cori maschili e cori femminili. Un uomo, o più di uno, si lega un sonaglio di artigli di animale sotto il ginocchio, poi, pestando il terreno con l’intero peso della gamba, segna il tempo. Anche le donne partecipano a questo che è un puro intrattenimento sociale. Indubbiamente, essendo dello stesso ceppo linguistico Ye, anche fra i Suya si presume vi siano numerosi riti che ai ricercatori però non è ancora capitato di assistere. Sembra però che solo il modo di cantare degli Juruna, noti per la loro esclusività a carattere sociale o per il puro piacere del canto, differisca in qualche misura da quello degli altri che abitano la stessa zona amazzonica. Alcuni fra i cori ascoltati sia maschili che femminili, si sviluppano su un canto a sequenza rovesciata, in quanto, non è presente fra essi un “direttore di canto” o quanto meno non è menzionato, né vi è uno strumento a scandire il tempo, scandito invece, battendo fortemente i piedi in terra o battendo le mani.

I Trumai sono una tribù quasi completamente estinta dell’alto corso dello Xingu. Poco si sa delle loro usanze, dei canti e dello stile musicale che sembra differiscono profondamente degli altri gruppi. Mentre invece più si conosce dei loro acerrimi nemici i Shukarramae che vivono nelle grandi pianure del medio corso dello Xingu. Come i Suya, anche loro fanno uso di un grande disco labiale posto nel labbro inferiore forato. Vivono in villaggi densamente popolati, conducendo una vita sociale e rituale attivissima. Un tempo temuti per la loro ferocia sono oggi pressoché pacifici, la solitudine e l’abbandono delle grandi pianure viene espresso meravigliosamente nei loro canti ricchi di forza, così come viene descritta l’enorme giungla in cui essi vivono. Un canto in particolare, detto “Yuruparana” è diffuso in tutto l’alto Xingu e nel bacino dell’Araguaia. Le melodie usate ad un orecchio inesperto sembrano meno strane di quelle di altre tribù. Presso i Tukuna un folto gruppo di Indios che vivono sulle sponde dell’alto Rio delle Amazzoni, fra grandi laghi o alle sorgenti di piccoli affluenti, l’avvenimento più importante è la “festa della pubertà” della donna. Dopo aver mostrato i primi segni della maturità, le ragazze vengono separate dai genitori e chiuse in una piccola capanna, all’interno della casa famigliare, dove restano per diversi mesi. Durante questo periodo devono lavorare sodo, senza che sia loro permesso di vedere uomo alcuno, sia anche il loro padre o (il che è ancora importante) lo zio. Nel frattempo i parenti preparano grandi quantità di cibo e grandi recipienti colmi di bevande. Si invitano centinaia di persone e si inizia il rituale, che dura diversi giorni, e nel corso del quale le ragazze si sottomettono a particolari riti, che daranno loro la forza necessaria ad evitare il male che arrecherebbero loro gli spiriti della foresta, che sempre cercano di nuocere a queste deboli creature.

Nel corso della festa, gli ospiti, i parenti e i genitori delle iniziande cantano, per lo più con voce acuta. Non sembra che i Tukuna cantino spesso al di fuori di queste o consimili occasioni, nel corso delle quali molti di loro si riuniscono in ampie capanne, ma, naturalmente, come altri Indios, cantano in altre occasioni. Presso i Camayurà che ne fanno uso cerimoniale, la danza principale prevede il lento avanzare, a piccoli passi cadenzati, di suonatori-danzatori su un tracciato circolare che gira antiorario e che si snoda attraverso le capanne, per scacciare – si dice – il mama’e, lo spirito ancestrale riposto in ogni essere e in ogni cosa della natura. all’occasione si fa uso di uno speciale flauto detto urua, ricavato da canne di bambù tenute insieme da legamenti di liane. È questo uno strumento dal suono originalissimo, simile al basso tuba, che, si dice, serve a scacciare il mama’e malefico, considerato una minaccia per i vivi. Questo tipo di flauto è presente presso molte tribù Indios, seppure in fattezze e dimensioni diverse. In alcuni casi esso è presente nella versione doppia, e può raggiungere i dieci metri di lunghezza.

Presso gli Yawalpiti, troviamo un altro flauto, lo yakui, ritenuto tabù alle donne. Si tratta di un semplice strumento di bambù di dimensioni ridotte rispetto a un normale flauto a becco. È fornito di quattro fori e viene suonato sempre in coppia da due suonatori-danzatori che personificano il mama’e dello strumento. Il suo suono serve a evocare il temuto spirito dell’acqua: Yakui, appunto. Quando i danzatori fanno la loro apparizione nel villaggio, anzi, ancor prima che essi facciano il loro ingresso, le donne avvertite dal suono grave dello strumento corrono a nascondersi, questo perché Yakui è ritenuto così terribile che se una di loro dovesse casualmente vederlo in volto, subito cadrebbe in seria disgrazia, in quanto gli stessi danzatori le infliggerebbero pene corporali fino a farla morire. Gli Indios Yawalpiti ritengono che il suono di questo flauto sacro o magico vada ben oltre il significato stesso di strumento per fare musica, bensì riguardi più da vicino l’intimo segreto dello spirito evocato. Gli indios Kuarup, una delle tante entità tribali che vivono all’interno della foresta amazzonica, celebrano una cerimonia molto singolare in occasione della fine della stagione secca (Agosto – Settembre), che richiama alcune centinaia di Indios attorno a un trono totemico, rappresentativo della morte dell’anno in corso e che, chiude il periodo del “risveglio”.

Il rito ha inizio con il suono lungo e incessante di due flauti doppi urua le cui canne sono di diversa lunghezza, ripetutamente suonate in cerchio attorno al villaggio, per scacciare gli spiriti dei morti dal chiuso delle case, e prosegue con un canto vocale per lo più improvvisato, il cui lamento è una sorta di lunga melopea in cui si festeggia il rito detto della “comunione”. Per l’occasione si festeggia l’arrivo delle tribù invitate con un canto accompagnato da strumenti ritmici, detto ho’at, conosciuto in tutto l’Alto Xingu, in cui i capi famiglia, ricoperti di maschere di sughero eseguono una danza particolare, in loro onore e che termina con un bagno rituale nelle acque del fiume. Altra festa collettiva che ha grande rilievo presso gli Indios è quella detta del cauim che si svolge in occasione di particolari cerimonie come matrimoni, funerali, eccetera. Il suo nome si riferisce a una bevanda altamente alcolica estratta dalle radici della manioca e preparata con grande cura dalle donne. Esse, dopo aver fatto bollire a lungo in pentole di coccio le radici della manioca spezzettate, le travasano e le lasciano raffreddare, per poi masticarle a lungo. A questo punto, depongono il contenuto in un altro recipiente e lo fanno bollire una seconda volta. Mescolata a lungo la bevanda viene infine versata in vasi per metà sotterrati, tempo due giorni il liquido così ottenuto comincia a fermentare.

All’inizio della festa, le donne accendono un piccolo fuoco sotto i recipienti nei quali è stato travasato il cauin. Il liquido viene servito in ciotole di cocco e sia gli uomini che le donne ne bevono in gran quantità. Ma mentre gli uomini lo bevono tutto d’un fiato, le donne lo sorseggiano un poco alla volta, lasciandoli in stato di semiubriachezza per tutto il giorno che segue. La festa è caratterizzata dall’esecuzione di canti e di danze in cerchio e ha termine quando il cauin è finito. Abbandonare il gruppo prima della fine dell’ultima goccia del forte liquore è considerato dagli anziani del gruppo di riferimento un segno di debolezza.

La maggior parte degli Indios amazzonici crede in due divinità principali: il sole e la luna. Gli Indios Timbira, ad esempio, si tramandano un mito nel quale si narrano avventure terrestri del sole e della luna, personificati come eroi e ritenuti creatori degli uomini, delle cose, della vita e della morte. molte tribù invocano il sole per ottenere un buon raccolto. Gli Indios Apinagé, in particolare, al momento del raccolto invocano il sole dedicandogli tre o quattro giorni di danze e dipingendosi il corpo con un colore rosso vivo che richiama quello dell’astro invocato. Una delle più importanti feste collettive degli Indios è quella che si svolge per celebrare il tempo della luna piena. Si balla tutta la notte e i danzatori vanno nella “casa delle maschere” a indossare travestimenti che rappresentano animali e tronchi d’albero, poi, nella piazza del villaggio, tutti cantano le vicende eroiche della tribù, gli onori e gli amori. In occasione di queste cerimonie collettive gli Indios eseguono un gioco sportivo che si chiama huka-huka e che è una lotta in cui l’idea della gara per applaudire il più forte si unisce alla volontà di tenere in costante esercizio il corpo degli uomini così che nessuna occasione di guerra li trovi impreparati.

Gli Jawari, fanno uso di un canto a due voci, in una lingua arcaica, sembra molto difficile da comprendere, ovviamente conosciuta dai suoi esecutori, che fa parte di una importante cerimonia funeraria, eseguita in ricordo di lontani antenati del gruppo, forse personaggi vissuti addirittura alle origini dei tempi che, essenzialmente, vede due gruppi antagonisti lottare in duelli interminabili al suono di uno strumento di legno battuto che scandisce lo slancio propulsore. Fra i Kamayura è molto noto un canto, detto “de la chauve-souris” , eseguito da un uomo mascherato da pesce che ulula al ritmo di sonagli, accompagnato da un compagno che personifica (the bat) e che si arrampica sul tetto di una capanna del villaggio, dando inizio alla festa per la fine della stagione delle piogge.

Leyenda séptima, (o de la casa de las máscaras).

Un elemento usato durante le feste rituali è la maschera, diffusa fin dai tempi antichissimi e forse nata per mimetizzare i cacciatori in agguato nella foresta. Presso certe tribù la maschera impedisce agli spiriti maligni di riconoscerne il portatore e in altre, al contrario, serve a far individuare alla divinità l’Indio prescelto al quale trasmettere poteri speciali. Durante particolari cerimonie, come quella di iniziazione degli adolescenti alla vita adulta, la maschera rappresenta uno spirito violento contro il quale il giovane deve lottare per non essere sopraffatto (dall’entità che abita la maschera). Fra i Karaja, che vivono sulle rive dell’isola Bananal sul fiume Araguia e che hanno stabilito contatti pacifici con le altre tribù, per cui pur mantenendo intatte le loro tradizioni, esistono molti canti di carattere sociale, sia solistici che per cori formati da soli ragazzi o ragazze, sia per cori misti di uomini e donne utilizzati per diversi riti: canti funerari, lamenti, canti per la partenza o l’arrivo di parenti, e così via. È un vasto repertorio di cui è depositario questo popolo di indole gioviale, orgoglioso e predisposto all’arte che, durante la stagione asciutta, che va da maggio a ottobre, costruiscono i loro villaggi estivi con capanne di paglia sulle vastissime spiagge di sabbia bianca. Qui, ogni pomeriggio e ogni notte si svolgono i sacri riti di fertilità, e per l’occasione indossano maschere e copricapo di piume colorate.

Nel corso delle danze che allora hanno luogo, intonano i canti degli antenati, cui si aggiungono, di tanto in tanto, composizioni più recenti, passate di villaggio in villaggio. Le maschere “Aruana” da questi usate in certe occasioni, vengono conservate in capanne sacre apposite, lontano dal villaggio e nascoste agli occhi delle donne. I giovani uomini vivono in queste capanne fino al giorno del matrimonio. Gli scapoli che non hanno voglia di lavorare, vivono per anni in queste stesse capanne delle maschere. Ogni giorno, nel tardo pomeriggio e nel corso di parte della notte, coppie di maschere si recano dalle capanne al villaggio, cantando e segnando il tempo con sonagli di zucca (maracas). Si mettono a danzare presso due donne in attesa, che poi li seguono per qualche decina di metri sulla spiaggia, in direzione delle capanne delle maschere. Poi improvvisamente ritornano correndo dalle proprie abitazioni. Non si riscontrano differenze significative con altri gruppi tribali, ad esempio gli Javahe che vivono all’interno della grande isola fluviale e sono abitanti della foresta, dalla quale non si allontano mai, e sia culturalmente che linguisticamente appartengono allo stesso gruppo.

In certo qual modo offrono una migliore opportunità agli scienziati per studiare determinati aspetti del loro “primitivo” modo di vita, mantenutosi ancora più intatto di quello dei Karaja. Pur avendo essi canti tribali e maschere rituali tipiche, tuttavia alcuni risultano essere comuni a entrambi i gruppi. Le maschere per l’indio non hanno un particolare valore artistico sebbene ad esse si dedichino con creatività e fantasia, ma solo una funzione magica che egli ritiene una difesa dagli spiriti maligni, oppure un mezzo per entrare in contatto con quelli benigni, o per assumere una posizione privilegiata in seno alla tribù. Esse possono coprire soltanto la faccia o la testa, oppure tutto il corpo e presso i Tucuna rappresentano la personificazione di esseri soprannaturali. Il materiale con cui si fanno le maschere è una fibra che si trova sotto la corteccia di un albero. Si tratta di una fibra sottile come tela che gli Indios lavorano con molta cura, bagnandola e seccandola al sole in modo che resti morbida e di colore chiaro. Quando è pronta, la maschera è dipinta con colori ricavati da resine vegetali. La tessitura è un lavoro artigianale riservato alle donne che filano il cotone con fusi rudimentali e lo tessono con telai fatti di solidi rami d’albero. Sono di cotone i tangas o le pezze sulle quali vanno applicate le piume degli ornamenti. Di cotone o fibre vegetali sono poi le stuoie e soprattutto le amache. I disegni dei tessuti sono geometrici e la combinazione delle linee e dei colori è molto bella.

Alcune maschere sono scolpite nel legno e poi dipinte e non aderiscono al viso come quelle di fibra, e sono spesso portate sulla testa. Questo tipo di maschere può avere un puro valore ornamentale e presentare, intorno agli orifizi per gli occhi, pezzetti di madreperla incollati con la cera o conchiglie bianche lucide. Nella parte superiore ci può essere un terzo occhio decorativo e nella bocca si inseriscono denti di piranhas, (pesci carnivori) mentre i capelli e una specie di barba sono fatti con foglie di palma. C’è chi crede che gli Indios vadano costantemente vestiti di piume. In verità, essi usano le piume solo in certe occasioni speciali, ad esempio durante i riti. Nessuno invece rischierebbe di rovinare questi ornamenti, preparati con tanta cura, mentre è dedito ad attività come la caccia o l’agricoltura. Esiste una vera tradizione artistica relativa alle piume che a volte vengono incollate direttamente sul corpo seguendo la linea dei disegni tratteggiati in precedenza, e altre volte sono usate per fare copricapi di finissima fattura, collane, orecchini, braccialetti, diademi, cappelli, code e mantelli. Alcuni ornamenti fatti con le piume sono molto raffinati (nel gusto degli abbinamenti dei colori) e la loro base di sostegno è una specie di telaio intrecciato con foglie e talvolta con canne. Altri sono più accurati, lavorati insieme a tessuti e si presentano più morbidi e più ricercati nella scelta dei colori, soprattutto se si tratta di piccoli oggetti tipo orecchini e altro.

Per realizzare gli ornamenti di piume gli Indios catturano gli uccelli che le hanno più vistose e poi si preoccupano di conservarle con enorme cura per non farle rovinare. Se non le usano subito le ripongono in lunghe cassette fatte con il fusto scavato di una specie di bambù che poi coprono con un coperchio legato con liane. Le più piccole le ripongono all’interno delle foglie di una pianta e le più lunghe dentro canne dalle quali tolgono prima il midollo. Gli ornamenti già confezionati sono invece riposti in cassette di cedro. La tecnica con la quale si fanno diventare gialle, che è il colore prediletto del sole, le piume con le quali adornarsi si chiama tapiragem. I procedimenti che si eseguono non sono tutti uguali. Alcune tribù strappano le piume verdi degli uccelli e, frizionando fortemente la pelle, applicano nel punto dove cresceranno quelle nuove il sangue di una rana che ha la proprietà di renderle gialle e che per questo è chiamata rana tinctoria. Presso altre tribù si spennano gli uccelli prescelti e si inietta nelle ferite fresche una sostanza lattiginosa estratta da una rana o da un rospo. Le nuove piume che nascono hanno un colore giallo brillante o arancio, senza sfumature azzurre o verdi e lo stesso fenomeno si ripete anche se le piume vengono strappate una seconda volta senza riusare la sostanza colorante. Leyenda octava, (o del arte de pintarse el cuerpo).

Altra forma di mascheramento è indubbiamente la tecnica del body art. gli Indios hanno molta cura del proprio corpo che lavano quotidianamente con acqua e radici o scorze di albero protettive e purificanti. L’impiego dei vestiti è inesistente tranne che presso alcune tribù vicine al Perù e influenzate dalla civiltà andina. Un uso particolare è invece quello di dipingersi tutto il corpo o soltanto la metà con un colore o con due. A volte lasciano al naturale alcune parti del corpo e dipingono piedi, gambe e cosce, usando disegni in genere geometrici, a onde, a spirali, a fasce, e estraendo i colori necessari da vegetali e frutta selvatiche come il jenipapo, albero dai cui frutti si estrae un succo per scurirsi la pelle. Il corpo se lo dipingono sia gli uomini che loe donne, ma l’arte di preparare i coloranti è riservata esclusivamente alle donne. Tale pratica, tanto diffusa nei paesi sudamericani, è quasi sempre collegata a significati rituali e magici, ma tra alcune tribù i coloranti vengono fusi a oli speciali che servono da protezione contro le zanzare e gli insetti. Diverso dalla pittura del corpo di cui si è detto è il tatuagem, meno frequente ma ben noto ai Tupinambà e ai Tupì-Guaranì. Il tatuagem è fatto incidendo profondamente le pelle con denti di cutia o, con un osso affilato, entrambi impregnati con gomma bruciata o con i succhi di certe piante. Ne risultano delle cicatrici indelebili che in alcuni casi ricoprono tutto il corpo dell’uomo ritenuto per questo più valoroso. Le donne indie si tatuano soltanto sotto il seno, il basso ventre e le cosce e sia gli uomini che le donne iniziano a tatuarsi dopo la pubertà.

Leyenda nueve, (o de la tierra dónde no se muere.

In una leggenda sulle origini del mondo si narra che: “Molto prima dell’uomo c’era soltanto il sole, divinità suprema che generò la terra con un semplice soffio scagliandola nell’infinito. La terra scivolò nello spazio come nebulosa infuocata e continuò a bruciare secondo il volere del dio Fuoco, fin quando il dio Tuono ordinò che vi cadessero sopra mille anni di pioggia che sommersero completamente la terra e il dio Fuoco si ritrasse dalla sua cresta allagata penetrando nelle sue viscere dove risiede in eterno. La terra era diventata però molto fredda, immersa com’era nella profonda notte, fu allora che il dio Tuono chiese al sole di illuminarla e riscaldarla di giorno, dando così inizio alla divisione tra il giorno e la notte. In questo periodo nacquero i primi vegetali e i primi esseri viventi, migliaia di verdi folletti dai lunghi capelli si mostrarono alla vista con mezzo corpo fuori dell’acqua. E vicino ai fiumi fecero la prima apparizione coccodrilli, cobra, tapiri.

Gli alberi tutt’intorno si riempirono di pappagalli e altri uccelli dal piumaggio variopinto, di varie razze di scimmie che insieme facevano un’indicibile gazzarra. L’uomo fu generato dai vegetali e restò legato ai quattro elementi vitali della natura: la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco, unendo così la propria progenie agli spiriti che lui stesso aveva invocato. Poi, accadde qualcosa d’inaspettato. All’improvviso i giorni si fecero scuri e le notti nelle foreste divennero fredde. I tuoni esplosero uno dietro l’altro e il cielo si spaccò precipitando verso il basso uccidendo moltissimi uomini, donne e bambini, e distruggendo tutta la selvaggina, insieme coi pesci, sconvolgendo i mari i laghi e i fiumi, dando inizio all’esodo (il primo che essi ricordano) degli Indios sopravvissuti al “diluvio” verso la “Terra dove non si muore” al riparo della Foresta Amazzonica”.

La leggenda appena narrata trova una sua continuità nel racconto di una altro hablador, tipico narratore indigeno: “Poi gli uomini della terra si misero a camminare, dritto verso il sole che cadeva. Prima, rimasero fermi anche loro. Il sole, il loro occhio nel cielo, stava fisso. Insonne, sempre aperto, li a guardarli, intiepidiva il mondo. La sua luce, sebbene fortissima, riusciva possibile sopportarla. Non c’era male, non c’era vento, non c’era pioggia. Le donne partorivano bambini puri. Quando si voleva mangiare si immergeva la mano nel fiume e si ritraeva tirandone fuori un guizzante sàbalo, o scoccando una freccia senza prendere la mira, si faceva qualche passo nel folto e subito s’inciampava in una tacchi nella, una pernice, o un trombettiere, colpiti da un dardo. Non mancava mai da mangiare. Non c’erano guerre. I fiumi straripavano di pesci e i boschi di animali. Gli uomini della terra erano forti, saggi, sereni, uniti. Erano tranquilli e senza collera. Prima o poi. Perché allora se erano così puri si misero a camminare gli uomini della terra? Perché un bel giorno, il sole cominciò a cadere. Affinché non cadesse oltre, per aiutarlo a sollevarsi!”.

Il racconto pur nella sua semplicità è ricco di poesia. Qui l’invenzione di raccontare si fonde con una sorta di realtà imprevedibile e incommensurabile all’Indio stesso, che si rivolge così a impossibili o forse possibili magie Non importa. Quanto narrato può non essere vero (se non lo si vuole credere), tuttavia il racconto vive di un’autenticità che sfiora il sogno, sposa il fantastico con il quotidiano. Come è anche vero che tutto ciò che mi sta attorno mi giunge come una sorta di malinconia che si respira a ogni passo, sulle ali degli uccelli paradisiaci, sulle foglie ricolme di rugiada, sugli alberi giganteschi abitati sai numerosi animali e via via, fino al cielo terso che appare improvviso sopra le nostre teste, tra il folto della vegetazione, un paradiso a me sconosciuto nei cui colori mi sorprendo meravigliato e mi perdo a fantasticare … e come in un sogno che s’affaccia alla mente e che poi si perde ucciso al tramonto, penso di essere giunto nel cuore del mondo e di perderlo per sempre, quando al calare della notte ogni colore si spegne … E per un attimo penso che forse aveva ragione el hablador quando invitava gli astanti a camminare dicendo: “ricordate quanto adesso vi dico, il giorno in cui smetterete di camminare, ve ne andrete per sempre, portando giù con voi il sole” e tutto questo, improvvisamente, mi è sembrato possibile, più che mai vero.

La “terra onde nao se morre”: secondo le vecchie leggende e credenze degli Indios, indica un luogo nel quale si diventa immortali (corrisponde all’Eden o all’Eldorado di altre culture). La morte è per gli Indios del Brasile, come per molte altre popolazioni legate ad antiche credenze, un momento della vita, né peggiore né migliore degli altre ma come gli altri essenziale e degno di essere accompagnato da specifiche credenze e rituali. Gli indios ritengono che non solo gli uomini, ma anche gli animali e tutti gli elementi della natura (vegetali, minerali, ecc.) posseggano un’anima.

Tale parte non materiale, o karo, può separarsi da quella materiale anche prima della morte, ma se tale assenza si prolunga, la vita cessa. Per quanto riguarda l’uomo, si crede che la sua parte non materiale usi allontanarsi da lui quando sogna di trovarsi in luoghi lontani, oppure quando si ammala. Al momento della orte fisica si crede invece che la sua anima vada a stare nel villaggio dei morti e conservi la sensibilità rispetto al caldo, al freddo, alla sete e alla fame. Passato un pò di tempo, l’anima si stanca di stare nel villaggio dei morti e trasmigra dapprima nel corpo di vari animali, poi di alcuni uccelli e infine nei differenti elementi della natura.

I riti funebri si svolgono sempre in tre fasi che comprendono i rituali della separazione, della transizione, e della incorporazione. Tra i riti eseguiti ve ne sono alcuni più complicati di altri, come ad esempio presso i Bororo, che seppelliscono il cadavere due volte: una, provvisoria, nella piazza del villaggio e un’altra, definitiva, nell’acqua. Il rito funebre dei Kaikang si svolge invece come segue: quando uno di loro muore recitano, cantando al suono delle maracas la storia della sua vita. Il morto viene poi condotto alla sepoltura e durante il tragitto viene deposto a terra per tre volte mentre qualcuno segna il suo passaggio facendo un’intacca sul tronco più vicino. Giunti al luogo della sepoltura, ripetono la stessa intacca e seppelliscono il cadavere. A questo punto inizia la seconda fase che deve garantire l’allontanamento del morto considerato una minaccia per i vivi. Il responsabile di questa fase è un suo parente il quale depone un ramo sopra al tumulo per annunciare alla comunità che il rituale avrà inizio. Gli invitati vengono ricevuti con l’offerta di bevande e nella serata inizia la cerimonia propriamente detta. La gente si divide in due gruppi, quello dei parenti stretti e quello di tutti gli altri. A capo di ognuno dei due gruppi c’è un cantore e tre danzatori e tutta la comunità ripercorre a ritroso il cammino dal cimitero al villaggio, seguendo le intacche sugli alberi. La terza fase segna il definitivo passaggio della persona sepolta nel mondo dei morti. Durante questa fase gli abitanti del villaggio accendono fuochi nella piazza intorno ai fuochi si dispongono due cerchi di persone: uno di uomini e uno di donne. Tutti cantano e ballano fino a terminare le bevande. Allora il rito è compiuto e il morto non è più nel villaggio.

Tra gli Indios esistono vari tipi di sepolture: quelle che avvengono direttamente nella terra o nell’acqua, e quelle per cui il cadavere è dapprima avvolto in bende e poi deposto in ceste, canoe, reti. Un’antichissima e speciale forma di sepoltura consiste nel mettere il corpo del defunto in un’urna o igabaca di terracotta, sorta di grande urna funeraria, con bocca molto larga, utilizzato come otre per l’acqua o altre bevande, o come contenitore per la farina o di altri generi alimentari, nella quale si mescolano le ceneri di certi alberi che contribuiscono alla conservazione del cadavere. Del tutto caratteristica è l’usanza di chiamare i defunti, di parlare con loro o di raggiungerli con particolari suoni servendosi di una lunga canna che viene in parte conficcata nella terra. Il racconto pur nella sua semplicità è ricco di poesia. Qui l’invenzione di raccontare si fonde con una sorta di realtà imprevedibile e incommensurabile all’Indio stesso, che si rivolge così a impossibili o forse possibili magie non importa.

Quanto narrato può non essere vero (se non lo si vuole credere), tuttavia il racconto vive di un’autenticità che sfiora il sogno, sposa il fantastico con il quotidiano. Come è anche vero che tutto ciò che mi sta attorno mi giunge come una sorta di malinconia che si respira a ogni passo, sulle ali degli uccelli paradisiaci, sulle foglie ricolme di rugiada, sugli alberi giganteschi abitati sai numerosi animali e via via, fino al cielo terso che appare improvviso sopra le nostre teste, tra il folto della vegetazione, un paradiso a me sconosciuto nei cui colori mi sorprendo meravigliato e mi perdo a fantasticare … … e come in un sogno che s’affaccia alla mente e che poi si perde ucciso al tramonto, penso di essere giunto nel cuore del mondo e di perderlo per sempre, quando al calare della notte ogni colore si spegne … E per un attimo penso che forse aveva ragione el hablador quando invitava gli astanti a camminare dicendo: “ricordate quanto adesso vi dico, il giorno in cui smetterete di camminare, ve ne andrete per sempre, portando giù con voi il sole” e tutto questo, improvvisamente, mi è sembrato possibile, più che mai vero.

Finora non è stato possibile stabilire quando le prime tribù Indios siano giunte in questi luoghi. È però largamente accettata fra gli studiosi, la tesi che esse siano giunte in tempi lontanissimi, provenienti da oriente attraverso lo stretto di Bering, approssimativamente 15mila anni fa. Fra le testimonianze più antiche recuperate tra gli Indios brasiliani, vi sono alcuni lavori in pietra di epoca precolombiana. Si tratta di armi e utensili dalle forme assai raffinate che spesso rappresentano figure di pesci, di uccelli a riposo e in volo, di mammiferi imitati osservando la natura. Le asce, hanno spesso forma di luna crescente con un’impugnatura riccamente ornata. Un’altra testimonianza che ha valore sia documentario che artistico è rappresentata dalle iscrizioni rupestri che si trovano in luoghi diversi del Brasile, in particolar modo sulle rocce e nelle grotte vicine alle vallate dei grandi fiumi. Si tratta per lo più di “segni” scalfiti sulla pietra grezza, o dipinti su superfici precedentemente levigate, talvolta pitturati di rosso o d’ocra, che lasciano pensare a una sorta di scrittura ideografica, il cui scopo, poteva essere commemorativo della presenza di particolari animali, o indicativo di sorgenti d’acqua.

Presa a simbolo nei rituali tribali potrebbe aver avuto un significato religioso o curativo a uso degli sciamani. Pertanto, detti luoghi, assumevano una sorta di sacralità, rispettata dagli appartenenti a più diverse tribù: Segni che ritroviamo sui tessuti e sulle ceramiche e soprattutto nel decorativismo del body-art e del tatuaggio e che rappresentano la loro più autentica espressione artistica, in termini di fantasia e creatività. Arriviamo presso un “accampamento” Indios Karaja che ci accolgono con manifestazioni di simpatia, abituati ormai da oltre un secolo a questo tipo di visite da parte di Occidentali, con i quali hanno stabilito rapporti pacifici, nel rispetto delle loro tradizioni tribali. Siamo giunti nella stagione asciutta che qui va da maggio a ottobre, ed è in questa stagione che gli Indios costruiscono i loro villaggi estivi fatti di capanne di paglia a forma circolare sulle spiagge di sabbia bianca che costeggiano i fiumi.

All’interno le abitazioni presentano alcuni fuochi, uno per ogni nucleo familiare, sui quali sono messe a bollire pentole di coccio con acqua e pezzetti di carne per il pasto quotidiano. A ridosso delle pareti, tutt’attorno al fuoco, stanno dei lunghi stecchi di legno con altra carne ad essiccare. Sotto il soffitto pendono cespi di frutta, conchiglie marine, pesci essiccati, accessori di vestiario per le cerimonie, pelli di giaguaro e di altri animali, archi e frecce per la caccia. Gli Indios usano sedere su stuoie di foglie di palma, il loro letto è fatto con liane e altre fibre vegetali intrecciate a rete e appese ai pali interni della capanna; oppure, può essere fatto con quattro paletti conficcati in terra sui quali poggiano delle assi a loro volta ricoperte di foglie di buritì o di pelli d’animali. Non manca chi dorme direttamente sulle pelli disposte in terra vicino al fuoco.

La tribù vive di caccia e di pesca ma anche di raccolta di quanto offre la natura. in occasione dell’uscita per la pesca, nel villaggio viene eseguita una sorta di mimica a carattere propiziatorio. Un Indio emette un lungo ululato, imitando con il movimento del corpo un’ipotetica canoa, mentre un altro mascherato da pesce, comincia a girare sullo spiazzo in mezzo agli astanti, talvolta inerpicandosi sopra il tetto di qualche capanna, per non essere catturato. La ritualità è parte integrante della vita quotidiana degli Indios amazzonici ed è trasmessa dagli anziani di generazione in generazione a voce ai più giovani. Tra i riti assumono una speciale importanza quelli che vengono eseguiti per celebrare il passaggio di un individuo o di un gruppo da uno stato sociale o temporale ad un altro, e detti di “passaggio”. È fondamentale quello che con cui si festeggia l’entrata nella pubertà di ragazzi e ragazze che vengono festeggiate con rituali legati alla fertilità e le donne adulte insegnano loro l’impiego delle piante medicinali, a preparare il cauim, una bevanda alcolica ricavata dalla manioca, a coltivare i campi, a lavorare la ceramica, a intrecciare le stuoie.

Dopo la mattina passata al lavoro gli Indios riposano per quasi tutto il pomeriggio. Il caldo qui è sostenuto, quindi ci si deve riposare sotto la frescura delle piante. Nel periodo delle cerimonie coppie di uomini mascherati si recano dalla “casa delle maschere”, così si chiama l’apposita capanna eretta fuori dell’abitacolo e tenuta nascosta agli occhi delle donne, fino al villaggio, cantando e battendo il tempo con sonagli di zucca essiccata. Poi i due uomini si mettono a danzare presso due giovani donne in attesa, che li seguono infine nella “casa delle maschere” dove si pensa incontreranno due giovani promessi. Dunque i due suonatori ritornano correndo dalle altre donne che siedono in gruppo per festeggiare il rito con canti che dureranno tutta la notte. Il giovane Indio, divenuto adolescente e apprese le tradizioni e i costumi della sua razza, entra per la prima volta nella “casa delle maschere” detta anche casa dei misteri, dove gli anziani lo iniziano ad ornarsi di piume d’uccello per le cerimonie, ad usare gli strumenti musicali, le armi e gli utensili. Gli insegnano inoltre le tecniche della caccia e della pesca, le norme più segrete della ritualità tribale. Inoltre, egli riceve tutte le informazioni necessarie relative alla vita sessuale ed è anche iniziato alla percezione dei suoni e dei messaggio della natura, a cominciare dai colori, agli odori e ai sapori di tutto ciò che lo circonda. Il fine è di liberarlo da ogni sorta di timore e permettergli di sentirsi pienamente inserito in conformità con la vita animale e vegetativa, nonché sociale della realtà tribale.

Scopo precipuo degli ultimi Indios costretti, ormai, a vivere in condizioni più che mai precarie all’interno delle riserve, mentre si continua a tagliare gli alberi della grande foresta. Fino a quando? Inaspettato, dopo aver trascorso una giornata di navigazione costeggiando la riva destra del Rio e ammirando in tutto il suo splendore la lussureggiante natura immersa in una calma pacata, si leva alto un grido. È il canto del Silbaco, raro uccello della foresta amazzonica, le cui note dolenti, direi disperate, turbano l’ora prima della sera, e ancor più, straziano l’anima dell’Indio che in quelle grida dal suono gutturale, vi ascolta un lugubre presagio: … ay ay Mama … ay ay Mama!, pronuncia distintamente la voce del Silbaco. La leggenda vuole che questo uccello accolga l’anima vendicativa di Nihuana, una bellissima ragazza india alla quale i karajana, questo il nome dato al conquistatore occidentale, hanno ucciso il giovane amante: “ … e l’anima di lei s’innalzò trasformandosi a poco a poco nell’allucinante forma di uccello bizzarro, nero come una notte d’uragano e di terrore”.

È questa una storia di morte e di terrore impossessatasi dell’anima degli Indios che conobbero in stato di cattività, il male portato dagli occupanti e il futuro difficile per la loro sopravvivenza. Alla leggenda del Silbaco, gli Indios hanno collegato l’idea della vendetta ultima, che li riscatterà infine da tanti soprusi e dalla sottomissione forzata, esercitata dai karajana. Gli indios amazzonici ritengono che non solo le creature umane siano in possesso dell’anima, ma anche tutte le specie animali, vegetali e minerali ne possiedano una, che essi chiamano o karo, con solo qualche differenza di dizione, in alcuni idiomi tribali. L’anima - essi pensano - può separarsi dal corpo anche prima della morte, ma se tale assenza si fa troppo prolungata, la vita stessa viene a cessare, togliendo così all’essere la possibilità di reincarnarsi successivamente. La morte è per essi un momento della vita, né peggiore, né migliore, un momento “essenziale” degno di essere accompagnato da specifiche credenze e riti. La pratica rituale accompagna la vita degli Indios e rappresenta una delle numerose vie di accesso alla ragione dell’esistenza umana.

In una visione più ampia, la loro stessa sopravvivenza partecipa all’equilibrio cosmico e congiunge, in un rapporto segreto forse all’Indio stesso, alla sfera dell’assoluto: “Quelli che se ne andavano, ritornavano infilandosi nello spirito dei migliori. Sicché, di solito nessuno moriva (davvero). Devo andarmene – diceva Tasurinchi, personaggio mitico della vicenda che vi sto narrando - dunque scendeva giù al fiume e si faceva un letto di foglie e rami secchi e una tettoia di ungurabi, arbusti molto resistenti all’acqua e alla pioggia, levava intorno una palizzata di canne affilate, affinché il ronsoco, un grosso roditore, vagabondando lungo il fiume, non si mangiasse il suo cadavere. Quindi si coricava, se ne andava in giro per la foresta, e di li a poco, ritornava, installandosi in chi aveva cacciato di più, aveva lottato meglio o rispettato i costumi e le usanze. All’epoca tutti gli uomini della terra vivevano uniti, tranquilli del domani. La morte non era la morte, era andarsene e ritornare. Invece di indebolirli li irrobustiva, aggiungendo a quelli che restavano la saggezza e la forza degli andati: “Siamo e saremo – diceva ancora Tasurinchi – sembra che non moriremo, quelli che se ne vanno, sono ritornati, sono in mezzo a noi, sono qui, siamo noi”.

Conoscitore del segreto potere della natura che lo circonda l’Indio ha forgiato alcuni misteri legati al rituale delle maschere e, sebbene si pensi, che la maschera sia nata con lo scopo precipuo di mimetizzare il cacciatore in agguato nella foresta, presso certe tribù serve invece, a impedire agli spiriti maligni di riconoscerne il portatore. Mentre, in altre, al contrario serve a far individuare alla divinità la persona prescelta alla quale trasmettere gli speciali poteri che a essa si attribuiscono. Ad esempio, durante la cerimonia di iniziazione degli adolescenti alla vita adulta, la maschera (il mascheramento) rappresenta uno spirito violento contro il quale il giovane deve lottare per non lasciarsi sopraffare. La sua funzione ha quindi, in ogni caso una funzione magica, che serve talvolta a raffigurare o personificare esseri soprannaturali.

Una delle festività collettive più importanti accomuna gli Indios di diverse tribù e celebra il tempo della luna piena. Per l’occasione i danzatori vanno nella “casa delle maschere” a indossare gli indumenti piumati che li trasformeranno in animali o tronchi d’albero onde mimetizzarsi a chi sta dando loro la caccia. Quindi, nella piazza del villaggio tutti danzano e cantano le vicende eroiche dei personaggi che personificano, insieme a racconti di amore e morte inerenti alla propria tribù. Le maschere sono per lo più scolpite nel legno o costruite con materiali vegetali, ma la caratteristica che le accomuna sono i colori vivacissimi ricavati da resine vegetali con cui sono dipinte. Solo alcune tribù adottano il tatuagem fatto incidendo profondamente la pelle con denti di osso affilato e impregnati di gomma bruciata o con succhi di alcune piante specifiche. Ne risultano cicatrici indelebili che in alcuni casi ricoprono gran parte del corpo e per questo un uomo è ritenuto più valoroso di un altro.

Un’altra forma di mascheramento può definirsi la pratica di pitturarsi il corpo con sostanze coloranti estratte da frutti selvatici quali il jenipapo, un albero dalle bacche succose. Sia le donne che gli uomini usano dipingersi tutto il corpo o parte di esso facendo a gara a chi si esprime con maggiore fantasia. Per lo più si tratta di disegni geometrici, a onde e spirali, a larghe fasce che ricoprono il corpo e anche il viso, al quale è però riservata una particolare cura, in modo da creare vere e proprie maschere facciali. Alla colorazione del corpo si aggiungono, e solo in occasioni particolari, gli ornamenti di piume colorate, prese ai bellissimi uccelli che qui vivono in gran quantità. Il procedimento per acconciarsi ha un suo rituale che si chiama tapiragem. Le piume vengono a volte incollate con resina direttamente sul corpo seguendo la linea dei tratteggi precedentemente disegnati, altre volte sono usate per fare collane, orecchini, braccialetti,cavigliere, cappelli, code e mantelli. In altri casi ancora, sono tessute insieme a formare morbidi e ricercati capi di abbigliamento. Sono questi poco più che esempi di una vasta cultura orale di cui ho qui voluto prendere in considerazione l’aspetto forse più eclatante rappresentato appunto dal canto e dalla musica, per il ruolo culturale che questa è chiamata a svolgere all’interno della cultura universale.

Le leggende qui narrate sopperiscono all’intento di aprire una finestra sulla vita degli Indios che si presenta indubbiamente molto più complessa, come è altresì complessa e irrecuperabile l’insieme delle tradizioni e delle usanze che formano l’antropologia amazzonica. Presa a simbolo di questa cultura la 'Lggenda del Silbaco' s’accende come un guizzo violento nell’affresco armonioso di una natura che i karajana hanno stanno distruggendo senza capirla, di cui restano pochi sporadici esempi a testimonianza della sua macroscopica portata. A chi si domandasse quale sorte spetta all’Indio amazzonico, questa mite creatura umana che sopravvive alla distruzione della natura, ottiene in risposta solo un altro interrogativo: fino a quando? A suo modo ossessionante come il suono di un flauto yakui, ripetuto all’infinito il canto notturno del Silbaco, la sua indignazione non è puramente casuale.

Il mio viaggio è giunto alla fine appena inizia la strada del ritorno, mentre mi scorrono ancora davanti agli occhi le immagini di un paradiso della natura che avremmo voluto incontaminato, di popoli che avremmo desiderato accompagnare nei misteri delle loro stesse leggende. Un Eden che andiamo distruggendo con l’indifferenza e il silenzio. Fermiamo tutto questo, prima che sia troppo tardi. Quel “grande verde” in cui ogni cosa, è affidata all’indicibile, a ciò che a noi riesce indescrivibile, inenarrabile e, in gran parte intraducibile, anche a causa delle lingue parlate dalle diverse etnie, sebbene il quechua (*), portato dagli Incas durante i loro falliti tentativi di conquista e, in un secondo tempo, dopo la scoperta dell’America, imposto e diffuso dai missionari cattolici per facilitarne l’evangelizzazione attraverso l’uso di un linguaggio comune, ha in certo qual modo, unificato molti dei linguaggi esistenti sul territorio. Ma è questa una storia che non è mai stata scritta e che qui mi accingo a raccontare (a mio modo) nell’ambito di un’esperienza di viaggio che ha lasciato un segno indelebile nella mia anima di “viaggiatore sulle ali del tempo” che, tra clamorosi abbagli e straordinarie illuminazioni, cerca di scandagliare nei misteri che ci riserva questo nostro mondo, di misurarlo, utilizzarlo e comprenderlo nella sua nozione di infinito. Di ripercorrere, per così dire, le intuizioni e le follie che hanno costellato il cammino dell’uomo fino a svelare l’enigma della più importante delle sue invenzioni, quella “musica” che più lo accomuna con la natura cosmica del tutto.

Ecco che, allora, ha significato di malgrado il disconoscimento attuato dagli Stati di riferimento, è riuscita a sopravvivere e giungere fino a noi. e che viene usata anche in alcune forme di meloterapia e psicoterapia di gruppo. “Per molto tempo gli psicologi della percezione si sono concentrati soprattutto sugli aspetti uditivi della musica, poi hanno tentato di mettere in relazione emozioni e strutture musicali, arrivando alla ben nota conclusione per cui il modo minore (e in particolare l’intervallo di terza minore) sarebbe quello della tristezza mentre il modo maggiore trasmetterebbe gioia: una certezza in parte smentita con esperimenti effettuati su persone esposte a culture musicali diverse da quella Occidentale, ma che alle nostre latitudini sembra funzionare” (**). (**) (Daniela Ovadia “Musica per la tristezza” in Mente & Psiche – 13 gennaio 2011 (*) Academia Peruana de la Lengua Quecha (quechua) “Diccionario Castellano / Quecha / Castellano” - Cuzco 1967.

Va con sé che la musica e i canti degli aborigeni, presi ad esempio, e nati per una certa ritualità: una nascita, un matrimonio, un funerale, ecc. non solo presentano caratteristiche diverse, ma riescono a trasmettere anche emozioni diverse. È scientificamente dimostrato, che la musica è in grado di scaturire emozioni simili in particolari gruppi di ascolto, sia che vivano in comunità, che in altre forme individuali. Va detto inoltre che, l’emotività strumentale in cui una certa musica è suonata, e se vogliamo composta, è trasmissibile all’emotività attraverso i suoni che ne derivano, sia per le scelte tonali, sia per la lunghezza delle note, cantate o eseguite con uno strumento, pertanto, funziona da motore di sentimenti, un po’ come avviene per la maschera che si mette sul viso (o che ricopre il corpo di un danzatore), ha potere di trasformazione di una realtà che non è tale, capace di trasferire l’individuo in un “altro” (o in animale) e, in qualche modo, migliorarlo o peggiorarlo, a seconda dei casi, in qualcosa che lo “sublima”, rivestendolo di tutte le accezioni possibili, che vanno dall’idealizzazione, all’elevazione spirituale, all’esaltazione psicologica.

I testi, le immagini o i video pubblicati in questa pagina, laddove non facciano parte dei contenuti o del layout grafico gestiti direttamente da LaRecherche.it, sono da considerarsi pubblicati direttamente dall'autore Giorgio Mancinelli, dunque senza un filtro diretto della Redazione, che comunque esercita un controllo, ma qualcosa può sfuggire, pertanto, qualora si ravvisassero attribuzioni non corrette di Opere o violazioni del diritto d'autore si invita a contattare direttamente la Redazione a questa e-mail: redazione@larecherche.it, indicando chiaramente la questione e riportando il collegamento a questa medesima pagina. Si ringrazia per la collaborazione.